〜テレビドラマとCMは、誰の財布で踊ってるのか?〜

1テレビドラマや番組、誰がどうやってお金を出してるの?

2視聴率と広告料の関係|視聴率が決まってからお金が動くの?

3CMの単価と回数|30秒CMはいくらで、2回流すといくらになる?

4広告代理店とは?何をしている会社なの?

第1章:テレビドラマや番組、誰がどうやってお金を出してるの?

「無料で見れてる=タダで作ってる」と思った奴、今すぐ財布を見ろ

「テレビ番組ってどうやって成り立ってんの?」

「国が出してる?受信料?どこにそんな金が?」

答えはNO。テレビ番組は、一部を除いて“民間企業の広告費”で回ってる。

つまりキミが夜な夜な見てるドラマやバラエティ、情報番組は、企業が自社のCMを見せるためにお金を払って、そのついでに番組が作られてるんだ。おっと、ついでって言っちゃった。

じゃあ実際、どんなお金が動いてるのか。誰がどの財布からいくら出してるのか。数字で見ていこう。

● 実例1:「月9ドラマ」の製作費っていくらよ?

フジテレビの看板ドラマ枠「月9」。

たとえば2023年のドラマ『風間公親 -教場0-』(主演:木村拓哉)。

このドラマの1話あたりの推定で制作費は約4000万〜6000万円と言われてる。

6話〜10話くらいあると、シリーズ合計で3億〜5億円規模だ。

こんな金、どっから湧いてると思う?

そう、スポンサーだ。

● スポンサー企業は何をしてる?

例:資生堂、トヨタ、サントリー、ユニクロ、花王、リクルート

こういった超メジャー企業が、番組の枠にCMを流すために、CM放映権を買う=スポンサーになる。

じゃあ、いくら払ってるのか?

● 実例2:CM1本の値段=中古の軽自動車

テレビのCMは基本「30秒単位」で売られる。

日テレのゴールデンタイム(夜7〜10時)のCM枠なら、

30秒CM1本で約200万円〜400万円が相場。

高視聴率番組、たとえば『世界の果てまでイッテQ!』とかになると、

30秒=500万円以上いくこともある。

軽くヤバい。

しかもそれを1社が何回も出す。

たとえばトヨタが1時間番組にCMを4本流せば、それだけで約2000万円払ってることになる。

● CMを流した金で番組を作る=テレビ局の基本ビジネス

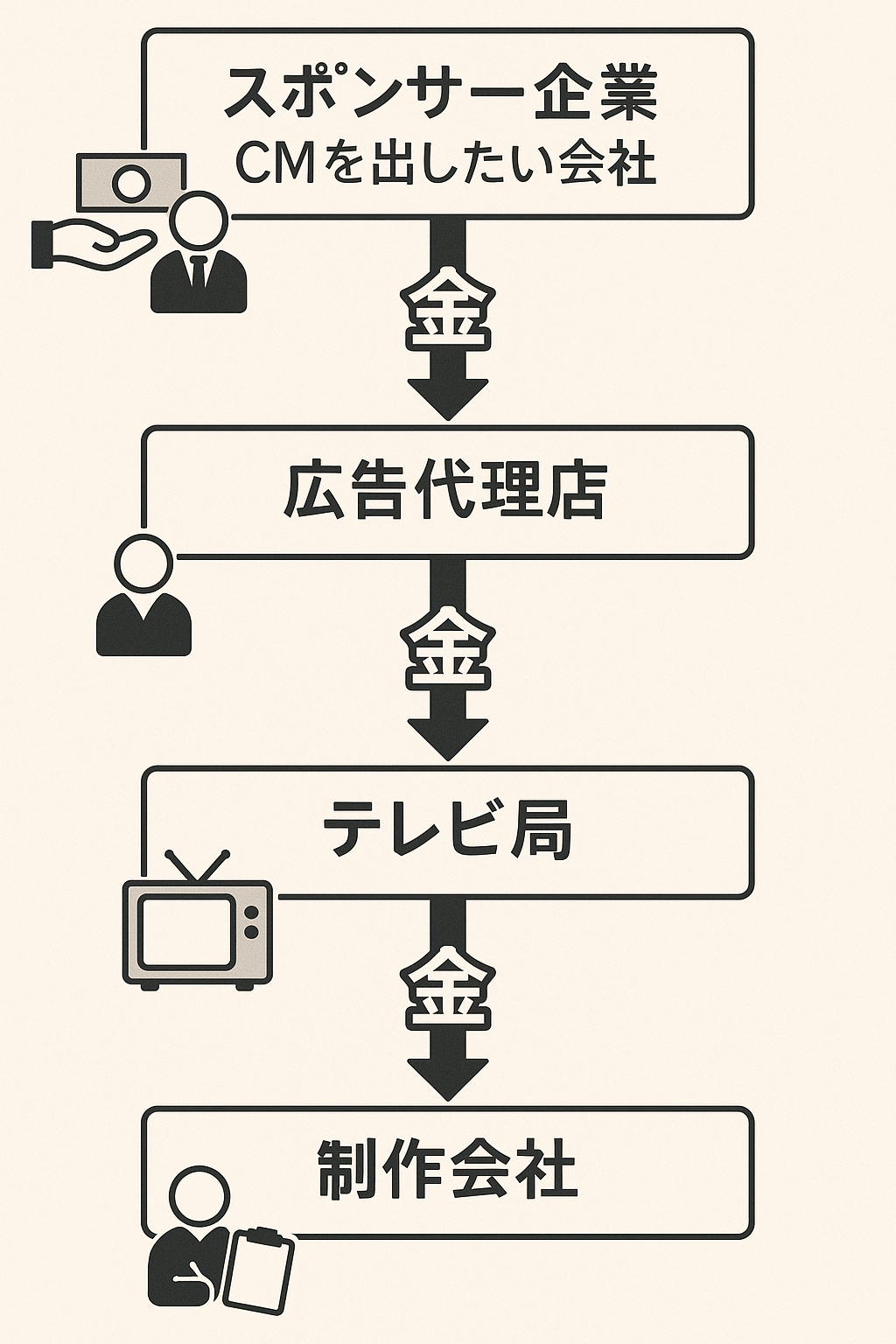

じゃあ、企業がCM出したそのお金、どこ行くの?っていうと:

-

- テレビ局(例:TBS)が受け取って、

-

- 番組制作に必要な分を制作会社(例:共同テレビ、東宝、ロボットなど)に外注

-

- 残りはテレビ局の利益や、設備維持費、社員の給料になる

要するに、テレビ局はCMの枠を売って、その金で番組を作ってる。

CMが売れなきゃ番組は作れない=視聴率取れない番組はどんどん打ち切られる。

● テレビ局、実は「自分で作ってない」説

意外かもしれんが、テレビ局は番組のほとんどを自分で作ってない。

さっきも言ったけど、番組の制作は外部の制作会社に丸投げされるのが普通。

例:

-

- 日テレ → 日テレアックスオン

-

- テレビ朝日 → ViViA

-

- フジテレビ → 共同テレビジョン

-

- TBS → ドリマックス、オフィスクレッシェンド

-

- NHK → NHKエンタープライズ(実質子会社だけど)

これら制作会社が、演出、脚本、撮影、編集、音響、照明、エキストラ手配まで全部やる。

テレビ局は企画と金出しと放送の部分だけ。

● スポンサーが複数いるときはどうなる?

番組によってはスポンサーが1社だけのこともある(いわゆる「一社提供」)。

例えば昔の『トリビアの泉』は花王の一社提供だった。

が、最近は複数社スポンサーが主流。

番組の途中で「この番組は、◯◯と、ご覧のスポンサーの提供でお送りします」ってアレ。

たとえば、1時間番組で6社が30秒ずつCMを流すとして、

1社300万円×6社=1800万円/1回の売上。

週1の番組なら、1ヶ月で7200万円、1年で約8億6千万円の収入。

これを使って番組作って、残りは利益にするって寸法だ。

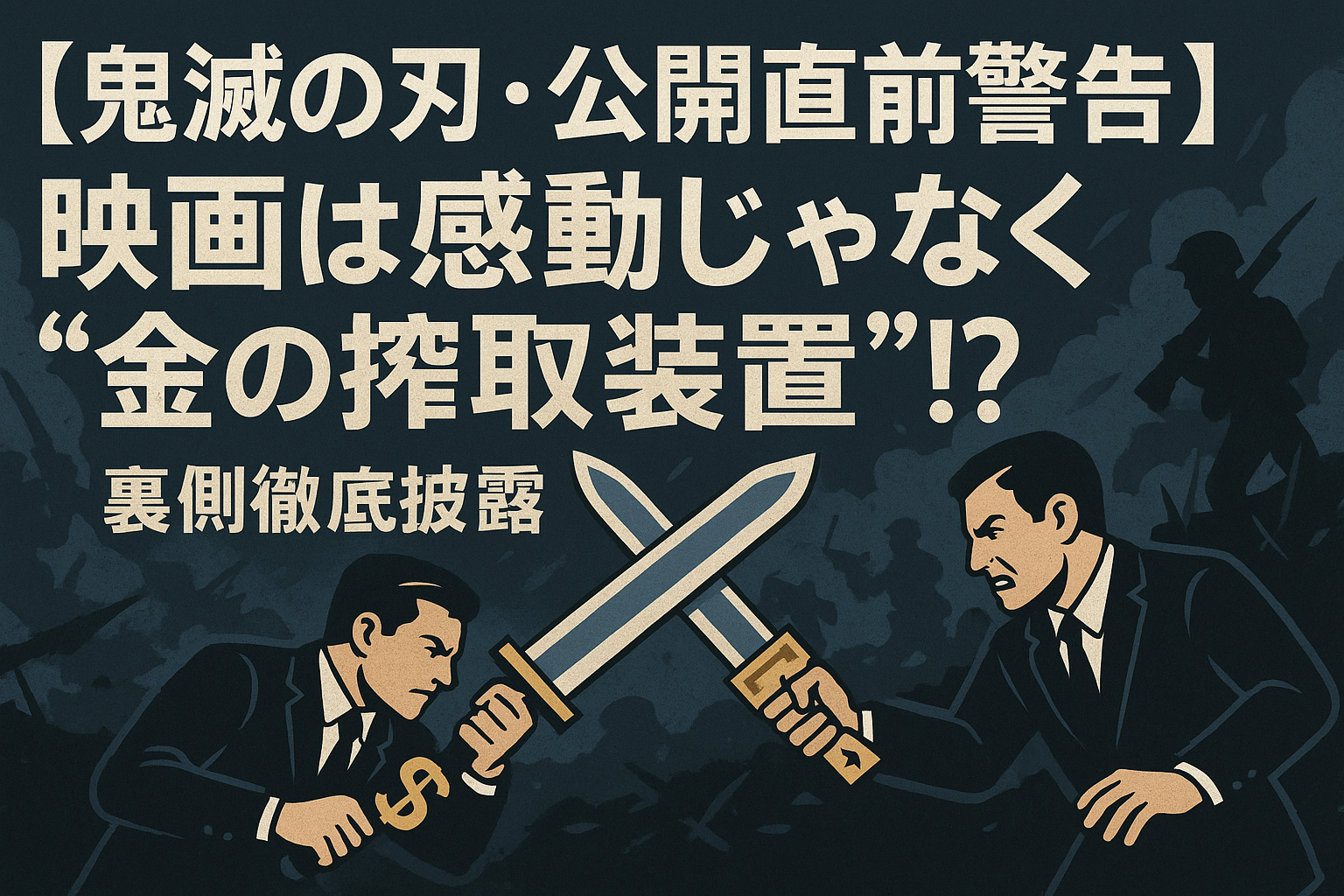

● 予算が少ない?じゃあ製作委員会で行こうか

ドラマに比べて予算が厳しいアニメや深夜番組では、**「製作委員会方式」**がよく使われる。

これは、出版社、音楽レーベル、映像会社、広告代理店、グッズ会社などが金を出し合って「委員会」を作る。で、利益もリスクもシェア。

例:アニメ『鬼滅の刃』の製作委員会には、アニプレックス(音楽)、集英社(原作)、ufotable(アニメ制作)が参加。

つまり、「みんなで金出して、みんなで儲けようぜ」スタイル。

● CM出す企業はなんでそんな大金出すの?

視聴者:「CMなんて飛ばすけど」

企業:「いや、それでも効果あるんだよ」

たとえばユニクロが『金曜ロードショー』にCMを出すとしよう。

ここ、視聴率が**毎回10〜15%**と超安定。

全国の視聴可能人口が約1億人として、視聴率10%なら1000万人が見てる。

CM1本に300万円出して、1000万人に見せられるなら、1人あたり0.3円。

コスパえぐい。

YouTubeで1000万人にリーチしようとしたら?

制作費、ターゲティング、アルゴリズムのご機嫌取り……相当難しい。

● まとめ:テレビ番組=企業の広告戦略の一部

結局こういうこと。

-

- テレビ番組は無料で見れるけど、無料じゃ作れない

-

- 金を出してるのはスポンサー企業(=CMを出したい会社)

-

- 企業→広告代理店→テレビ局→制作会社と金が流れる

-

- CMの単価は30秒で数百万円

-

- 視聴率が命。数字が取れなきゃスポンサーが逃げる

-

- テレビ番組は、視聴率という“通貨”で動く経済圏

第2章:視聴率と広告料の関係|視聴率が決まってからお金が動くの?

視聴率、それはテレビ業界の通貨。CM価格を操る数字の魔王

「視聴率が良かったら嬉しい」?

そんな甘っちょろいもんじゃない。

テレビ業界にとって、視聴率は命そのもの。

企業は視聴率の数字を見てCM出すかどうか決めるし、値段も決まる。

視聴率=信用スコア、視聴率=金の臭い。テレビ業界はその匂いで生きている。

● 視聴率1%=全国で約100万人が視てる計算

これはざっくりとした目安だけど、

関東地区で視聴率1%→約60万人

全国換算だと、1%で100万人前後が視聴してるってことになる。

たとえば視聴率12%のドラマなら、全国で1200万人が見てる可能性がある。

で、企業はこう思うわけ:

「CM1本で1200万人に見られるって、コスパ最強じゃね?」

だから視聴率が高い=CMが高く売れるって理屈が成立する。

● CMの価格は“事前予想の視聴率”で決まる!

ここが重要なポイント。

「CMって放送後に視聴率が出てから、値段が決まるの?」

違う!

CM料金は、番組の放送前に、過去の平均視聴率をもとに決めるんだ。

たとえば:

-

- TBS火曜10時ドラマ枠が、ここ数年ずっと視聴率12%なら、

→広告代理店は「今回の新ドラマも12%想定でCM枠売ります」って動く。

- TBS火曜10時ドラマ枠が、ここ数年ずっと視聴率12%なら、

つまり、未来予想で金額が動く世界。株かよ。

● CM単価の目安(2024年推定)

| 視聴率帯 | 番組タイプ | 30秒CM単価 |

|---|---|---|

| 約5% | 深夜アニメ | 30万~50万円 |

| 約10% | ゴールデン中堅ドラマ | 200万~300万円 |

| 約15%以上 | 国民的プライムドラマ | 500万~700万円 |

| 特番・スポーツ等 | 年末年始の特別枠 | 売り切り・時価(時に1000万以上) |

視聴率が倍になると、CM単価は10倍以上になることもザラ。

このように、視聴率が2〜3倍でも、CM価格は10倍以上になることもある。

● CM枠の値段が跳ねる瞬間:年末年始、ただし注意あり!

「年末年始はCM料金が高くなる!」って話、聞いたことあるか?

これは半分ホントで、半分ウソだ。

たとえば:

▽ 例1:『紅白歌合戦』(NHK)

-

- 視聴率30〜40%を叩き出す国民的番組

-

- でもCMは一切流れない!=スポンサー料ゼロ!

そう、NHKは公共放送だから、民間企業から一銭も受け取らない。

スポンサーに頼らず、キミの家の「受信料」で回ってるからだ。

▽ 例2:その“裏番組”たちはどうなる?

ここが面白い。

NHKに視聴者を根こそぎ持っていかれる民放の裏番組は、基本的に視聴率が下がる。

視聴率が下がればCM効果も落ちる→CM単価も下がる、売れ残る、苦しむ。

だが、そんな中で逆張りヒットした例もある。

▽ 実例:『ガキの使い 笑ってはいけない』シリーズ(日テレ)

年末に「紅白は見ない層」を狙って放送し、視聴率は毎年15%前後を記録。

企業から「この番組ならCM効果あるぞ!」と注目され、CM価格も上昇した。 実際、30秒CMで500万~700万円相当で取引されていた可能性※

つまり:

-

- 紅白の時間帯=基本的には「CM単価は下がる」

-

- でも、一定の視聴率を期待できる裏番組には、企業が大金を出すこともある

-

- どこにCMを出すか?年末は企業のマーケ部隊の勝負所

● 視聴率は誰がどうやって測ってる?

答え:ビデオリサーチ社という視聴率専門の会社。

全国に数千世帯を選んで、**視聴率測定器(ピープルメーター)**をテレビに取り付け、

「どの番組をいつ誰が見ていたか」を自動的に記録。

それを統計処理して、視聴率データが出る。

だから、テレビ業界の生殺与奪を握ってるのはこの数千世帯。

この人たちが寝てたら番組が死ぬ。リアルに命がかかってる。

● 番組が終わる理由の80%は“視聴率”

いい番組でも、視聴率が取れない=スポンサーが撤退=お金がなくなる=終了。

テレビ業界、冷酷すぎて泣ける。

逆に、視聴率さえ取れればクオリティが微妙でも続くこともある。

数字が正義。それが現実。

● 視聴率が作るポジティブループ

-

- 視聴率が高い

↓

- 視聴率が高い

-

- CMが売れる

↓

- CMが売れる

-

- 番組に予算が出る

↓

- 番組に予算が出る

-

- クオリティが上がる

↓

- クオリティが上がる

-

- さらに視聴率が上がる

このループに入れる番組は勝ち組。

逆に、ループから外れた番組は容赦なく切られる。

● まとめ:視聴率とは神。企業もテレビ局も、拝んでる

-

- 視聴率1%=全国で約100万人が視てる指標

-

- 視聴率が高いほど、CM単価は跳ね上がる(30秒で500万以上も)

-

- CMの価格は放送前に決まり、実績が悪ければ次回から下げられる

-

- 年末年始は“紅白の裏”にギャンブルを仕掛ける企業がCM枠を買う

-

- NHKはCM収入ゼロ=紅白の視聴率は他局にとっては“災害”

ここまで読んだら、もうキミも“視聴率ギャンブル”のルールがわかってきたな。

数字で踊るテレビ業界、その裏にある汗と涙と計算機の音、感じてもらえたか?

第3章:CMの単価と回数|30秒CMはいくらで、2回流すといくらになる?

テレビCMの“秒数=価格”ってマジ?じゃあ1分CMって2倍なの?

結論から言おう。

テレビCMは秒単位で価格が決まる。特に基本は30秒枠。

つまり、30秒CMを2本流す=60秒分のCMを買ったのと同じ=金額も2倍。

ディスカウント?ある時もあるけど、基本は秒数分しっかり払う。

● 実例で見ろ:CM1本、いくらするの?

例として、2024年現在のゴールデンタイム(19〜22時)の番組で比べてみよう。

| 番組例 | 放送局 | 視聴率帯 | 30秒CM単価(推定) |

|---|---|---|---|

| 世界の果てまでイッテQ! | (日テレ) | 約15〜18% | 約500万〜700万円 |

| ドラマ『VIVANT』 | (TBS) | 約15% | 約600万円 |

| 情報番組『news zero』 | (日テレ) | 約7〜10% | 約200万〜300万円 |

| 深夜アニメ枠 | (テレ東など) | 約3〜5% | 30万〜50万円 |

● じゃあ2回流すと?10回流すと?簡単計算しようか

仮に30秒CMが1本500万円の番組があるとして、

-

- 2回流す → 500万 × 2 = 1000万円

-

- 5回流す → 500万 × 5 = 2500万円

-

- 10回流す → 500万 × 10 = 5000万円

秒単価 × 回数 = 総額CM費用

もうね、簡単明快に財布が燃える。

● CMは時間帯でも金額が跳ねる!

同じ30秒でも、流す時間帯が違えば値段も大違い。

| 時間帯 | 視聴率の傾向 | CM単価 |

|---|---|---|

| 朝(6〜9時) | 出勤前ニュース層 | 50万〜200万 |

| 昼(12〜14時) | 主婦層が多め | 80万〜250万 |

| 夕方(17〜19時) | 帰宅直後層 | 100万〜300万 |

| ゴールデン(19〜22時) | ファミリー層MAX | 300万〜700万以上 |

| 深夜(0〜3時) | 狙いが絞られる | 30万〜100万 |

だから、企業は**「誰に見せたいか」で時間帯を選ぶ**。

ユニクロならファミリー層にゴールデン、

エナジードリンクなら深夜アニメ、

住宅メーカーなら日曜朝の情報番組、とかね。

● CMは「本数買い」だけじゃない、いろんな買い方がある

● テレビCMの「買い方」は主に3パターン!違いを一発で理解しろ

CMはただ流すだけじゃない。

企業が**「どう買って、どう見せたいか」**によって、選ぶスタイルが違う。

① タイムCM:番組の“顔”になる高級枠!

キーワード:提供企業/番組と一心同体/ブランディング重視

どんなCM?

-

- 番組の開始前や終わりに「この番組は〇〇の提供でお送りします」って流れるやつ。

-

- 番組の間にも、明確に「〇〇 presents」って表示されることが多い。

-

- 企業ロゴや商品名が番組中にナチュラルに登場したり、提供読みされる。

例:

-

- 『サザエさん』→長年「東芝→現在はアマゾンジャパンなど」が一社提供していた

-

- 『ミュージックステーション』→「タマホーム」などが提供読みされる

特徴:

-

- 企業が特定の番組をまるごと支える=番組スポンサーになる

-

- CMは番組とセットで流れる

-

- 視聴者の「番組の記憶」と一緒に企業イメージを刷り込める

-

- **価格は高い(1枠数千万クラス)**が、長期的なブランディングに強い

複数スポンサーはアリ?

-

- 中堅〜高視聴率番組では、2~3社による“複数社提供”が多い

-

- 逆に、国民的人気番組では**「一社提供」**によってインパクト重視されることもある

② スポットCM:時間帯を狙って“点”で打つCM

キーワード:時間指定/番組に依存しない/販促重視

どんなCM?

-

- 番組とは無関係に、**「この時間にこのCMを流してくれ」**と買うスタイル。

-

- 番組をまたいで連続CMを流すことも可能。

例:

-

- 金曜夜8時〜10時の間にユニクロのセールCMを3回流す

-

- 月曜〜金曜の朝7時台にサントリーの健康ドリンクCMを繰り返し投入

特徴:

-

- 特定の番組にこだわらず、「時間帯ターゲット」で勝負

-

- 「新商品を今すぐ告知したい!」ってときにバンバン打つ

-

- 1社が1回だけ流すことも、複数社がランダムに入れ替わることもアリ

-

- 単価はタイムCMより安め(30秒で数十万〜数百万)、調整しやすい

③ 地域限定CM(ローカルCM):エリアを絞って効率よく打つ!

キーワード:関東だけ/関西だけ/地方企業の強い味方

どんなCM?

-

- 関東ローカル、関西ローカルなど、地域限定で流すCM。

-

- 全国ネットの番組内でも「地域ごとに別のCM」が流れていることがある。

例:

-

- 関東では花王のCM、関西ではグリコのCM、福岡では地元スーパーのCMが流れる

-

- 地元の住宅メーカーが「関西ローカルのドラマ枠」でCMを流す

特徴:

地域特性に合ったマーケティングが可能

エリアを絞ることで費用が抑えられる(数万〜数十万円)

全国展開しない企業・商品にぴったり

● 一発で分かる3タイプの違い

| 種類 | 主な特徴 | 向いてる企業 | 価格帯 |

|---|---|---|---|

| タイムCM | 番組まるごとスポンサー。ブランド印象強化 | 大手・長期戦略型 | 高(数千万〜) |

| スポットCM | 番組に関係なく時間帯狙い。販促に強い | 中〜大企業・商品PR | 中(数十万〜数百万) |

| 地域限定CM | エリアを絞って出せる。コスパ重視 | 中小企業・地方企業 | 低(数万〜) |

● 実際、企業は年間どれだけCMに金を使ってるのか?

【2023年上半期・テレビCM出稿額ランキング】(電通データ)

| 企業名 | 出稿額(推定) |

|---|---|

| トヨタ自動車 | 約150億円 |

| 花王 | 約140億円 |

| リクルート | 約110億円 |

| サントリー | 約90億円 |

| P&G | 約85億円 |

つまり、1年でCMに“数百億円”使う企業がゴロゴロいる世界。

30秒CM数百万円レベルなんて、彼らにとっては釣り銭感覚。

● 視聴者がCMを「ウザい」と思っても…企業にとっては戦略の塊

「またCMかよ、飛ばそ…」って思う気持ちはわかる。

でも企業にとっては、

-

- 認知度を上げる

-

- ブランドの印象を残す

-

- 視聴者の購買意欲を動かす

この3つが達成できるなら、500万でも安い!って本気で思ってる。

だから、2回、3回、10回…って出し続けるわけだ。

● まとめ:CM1本で数百万、回数を重ねると数億。これがテレビマネーの現実!

-

- 30秒CMは番組の視聴率で単価が決まる(ゴールデンで500万以上も)

-

- 秒数×回数=ストレートに費用へ直結

-

- 同じ30秒でも、時間帯や地域で単価は変動

-

- 企業は1年で100億円単位のCM投資をしている

…ってことで、第3章終了。

テレビのCMって「うざい」「無駄」と思いきや、その裏では秒単位で札束が燃えてる超真剣勝負だったのが分かったか?

第4章:広告代理店とは?何をしている会社なの?

◆ 「CMを作る」のと「CMを流す」のは別の話です

ここ、めちゃくちゃ大事。

CM出稿には、大きく2つの費用がある:

-

- CM制作費(映像そのものを作るお金)

-

- CM出稿費(テレビ局にCMを流す枠を買うお金)

つまり花王みたいな大企業は、こういう状態👇

-

- 「新シャンプー出したからCM作って」→制作会社に数百万〜数千万円払う

-

- 「このCMを全国で流して」→テレビ局に出稿費(数千万円〜億)払う

この両方を仕切るのが、広告代理店の役割。

「CM作ってるのはテレビ局?」…と思ってるなら、それ、完全に半分ハズレ!

まず言っておこう。

テレビCMの流れにおいて、**最も金と企画を牛耳っているのは“広告代理店”**だ。

テレビ局はCM枠を“持ってるだけ”、企業は“CMを出したいだけ”。

その間をつなぐ、調整する、ねじ込む、金を回す、企画を出す——それが広告代理店のお仕事。

● 広告代理店って何者?ざっくり言うと“メディア界の商社”

広告代理店とは、

広告代理店は企業の「伝えたいこと」を**“企画 → 制作 → 出稿 → 効果測定”**まで全プロセスを担当する。

企業から見ると:

「何を、どこに、どう流すか?」「いくらかけるか?」全部考えてくれる便利屋。

テレビ局から見ると:

「CMたくさん買ってくれるお得意様」「番組スポンサーを連れてきてくれる存在」

だから広告代理店は、企業とテレビ局の間で“資金のハブ”として絶対的な力を持つ。

広告業界でよく出てくる三大機能がこちら:

-

- メディアバイイング(CM枠の買い付け)

-

- プロモーション戦略立案(どの番組に、どんな内容で、いつ出すか)

-

- クリエイティブ制作管理(CMそのものの企画・ディレクション)

企業は「これ商品です!宣伝して!」って投げて、

代理店が「任せろ!」って動く、そういう関係。

◆ 花王やサントリーのCM:製作費も出稿費も全部企業持ち?

そう、企業が「制作費」も「出稿費」も自腹で払うのが普通。

ただし、クリエイティブの部分(映像、音楽、脚本)は代理店が管理したり、外注先に振ったりする。

場合によっては、**広告代理店が「制作費込みでまとめて請け負う」**スタイルもある(パッケージ料金)。

● 超具体例で流れを説明しよう

たとえば、花王が新シャンプー「さらっぴ」を売りたいとする。

-

- 花王:「新商品CMやるぞ!」と社内会議で決定 「この商品を30代女性に知ってもらいたい。テレビCM打ちたい」

-

- 博報堂(広告代理店)などに企画・予算を相談 博報堂:「ふむ…じゃあ火曜夜10時のドラマ枠がベストかと」

-

- 博報堂がTBSにCM枠を交渉→時間帯・金額を決定(例:30秒CM × 3回=900万円)

-

- 同時にCM映像を外部制作会社に発注(脚本・演出・タレント・撮影)500万円〜3000万円程度(内容による)

-

- 完成したCMをテレビ局へ納品→放映 出稿費:1クールで1億円〜数億円(枠数・時間帯次第)

-

- 放映後、視聴率・反応・購買データをレポート化→花王に提出

全部、代理店がハンドリングしてる。これで商品がバズれば勝ち。バズらなきゃ…地獄。

● 広告代理店にはランクがある!いわゆる“代理店ヒエラルキー”

🏢 1. 超巨大代理店(ナショナルクライアント御用達)

-

- 電通

→ 国内シェアNo.1。トヨタ、サントリー、日清など大手企業がズラリ

- 電通

-

- 博報堂

→ 電通に次ぐ大手。花王、P&G、ロッテなど日用品・食品に強い

- 博報堂

🧳 2. 中堅〜特化型代理店

-

- ADK(アサツー・ディ・ケイ)

→ アニメや映画のタイアップ、地方発プロモーションに強い

- ADK(アサツー・ディ・ケイ)

-

- サイバーエージェント、オプト

→ デジタル広告中心。YouTube・SNS・アプリ広告に強み

- サイバーエージェント、オプト

● テレビ局と広告代理店の関係は…ぶっちゃけ“対等じゃない”

テレビ局って、いろんな意味で広告代理店に頭が上がらない。

なぜかというと…

-

- CMをたくさん出してくれるのは代理店経由がほとんど

-

- 代理店が「この番組に出してやるよ」と言えば、局も頭を下げざるを得ない

-

- 人気のCM枠は、代理店が先に買い取って押さえてることが多い

結果、番組制作の打ち合わせで、広告代理店の意見がテレビ局より強いことすらある。

● それ、広告代理店が動かしてたんだ!?という裏話

-

- 俳優のキャスティング:CMと番組の連携で「同じタレントを出したい」から調整

-

- タイアップ曲の選定:音楽レーベルとの連携で、流行の曲を無理やりぶち込む

-

- 番組内容:スポンサーのイメージに合わない内容は「カットして」と圧力をかける

ここまで来るともう、テレビ局の上に“代理店様”が乗っかってるようなもん。

💸 じゃあ広告代理店って、いくら儲けてるの?

【2023年 電通グループの売上(連結)】

-

- 約1兆2400億円

-

- うち、テレビ広告が約3900億円

テレビだけで、数千億円単位の市場を動かしている。ヤバすぎる。

✔️ まとめ:広告代理店はテレビCMの黒幕兼プロデューサー

-

- CMを流したい企業と、CMを売りたいテレビ局の間に立つ調整屋

-

- 企画、制作、放送交渉、効果測定まで全部やる

-

- 電通・博報堂などが超巨大。CM枠を牛耳る立場

-

- 実質、テレビ番組の内容にも影響を与える“影のプロデューサー”

補足◆ じゃあ広告代理店ナシでCM出せるのか?

結論:理屈上は可能。でも現実的には…めっちゃ難しい。

◾️ 理由1:テレビ局が直接取引をあまりやらない

テレビ局側は広告代理店経由でCMを受け付けるのが基本スタイル。

企業が単独で来ても「代理店通してください」と言われるケースが多い。

◾️ 理由2:制作、媒体購入、放映スケジュール、全部自社でやるのは非効率

CMは1本だけじゃ済まない。

-

- 何時にどの番組で?

-

- 地域別に?

-

- シーズンやキャンペーン時期をどう設定するか?

こういう細かい設定を企業単独でやるのは労力的にもコスト的にも非効率。

◾️ 理由3:CM枠を優先的に押さえる力がない

代理店はすでに枠を大量に抑えてる。企業単体じゃ「空いてない」「高い」「流せる枠が微妙」になりがち。

◆ つまり、広告代理店ナシだと“CM流す自由”はかなり限定される

例外的に、自社で全部回せる企業(例:ユニクロ、楽天、Amazonなど)が内製CM&ネット広告中心にやるケースはある。

でもテレビCMとなると、代理店ナシでの出稿は現実的じゃないのが今の日本の構造。

というわけで、これにて第4章=完結編も終了!

君は今、テレビ業界の“金の流れ”“構造のリアル”を知ってしまった。

もうテレビ見るたびに、「あ、ここの代理店が動いたな」って透けて見えるはずだ。

コメント