ようこそ、電子という名の暴れ馬に振り回される世界へ。

「電気?スイッチ押せばピカッでしょ」——そんな浅はかな理解で、このエネルギーの猛獣を語るな。

このブログは、原子レベルで真実を暴き、「電気とは何か?」を全力で叩き込む教養のリングだ。

知識ゼロでも構わん。必要なのは、ちょっとの好奇心と、読んでも鼻で笑えるくらいの余裕だけ。学生の頃、わけのわからない実験をした人もこれを見れば電気の仕組みが理解できるぞ。

さあ、原子の核心にダイブして、君の脳みそに電撃を走らせようじゃないか。

- 電気の正体:全ては“原子”という小宇宙から始まった

- K殻?L殻?電子の居場所で人生(と電気)が変わるってマジ?

- 電子よ、はみ出せ!〜イオンの誕生と電気の始まり〜

- 流れ出す電気!〜イオンと電子が起こす大移動〜

第1章:電気の正体:全ては“原子”という小宇宙から始まった

さて、そこの自称・文明人よ。電気の話、マジで分かってるか?

スマホつけたら光る、電子レンジでごはん温まる、ゲーム機から異常にリアルな爆発音が鳴る——全部、電気のしわざだ。

でも、「電気ってなに?」って聞かれたら、あんた、言葉に詰まるんじゃないの?

「電子が動くんでしょ?」なんてドヤ顔しても、こっちは秒で見抜くぞ。 知ったかぶり電気マスター気取りは卒業して、今日は“ほんとの電気の正体”、教えてやる。

【原子とは?】〜この世界の設計図は豆粒レベル〜

電気を語る前に避けて通れないのが「原子(げんし)」ってやつだ。 聞いたことくらいはあるだろ?でも、“何か分かってるか”って言われたら、うなずけるやつは少ない。

原子ってのは、この世のすべてを構成してる最小単位。

たとえば:

- 水=水素原子と酸素原子が合体したやつ

- 君のスマホ=金属原子やプラスチック原子の集団

- 君自身=たくさんの原子の集合体(つまり高性能な原子の塊)

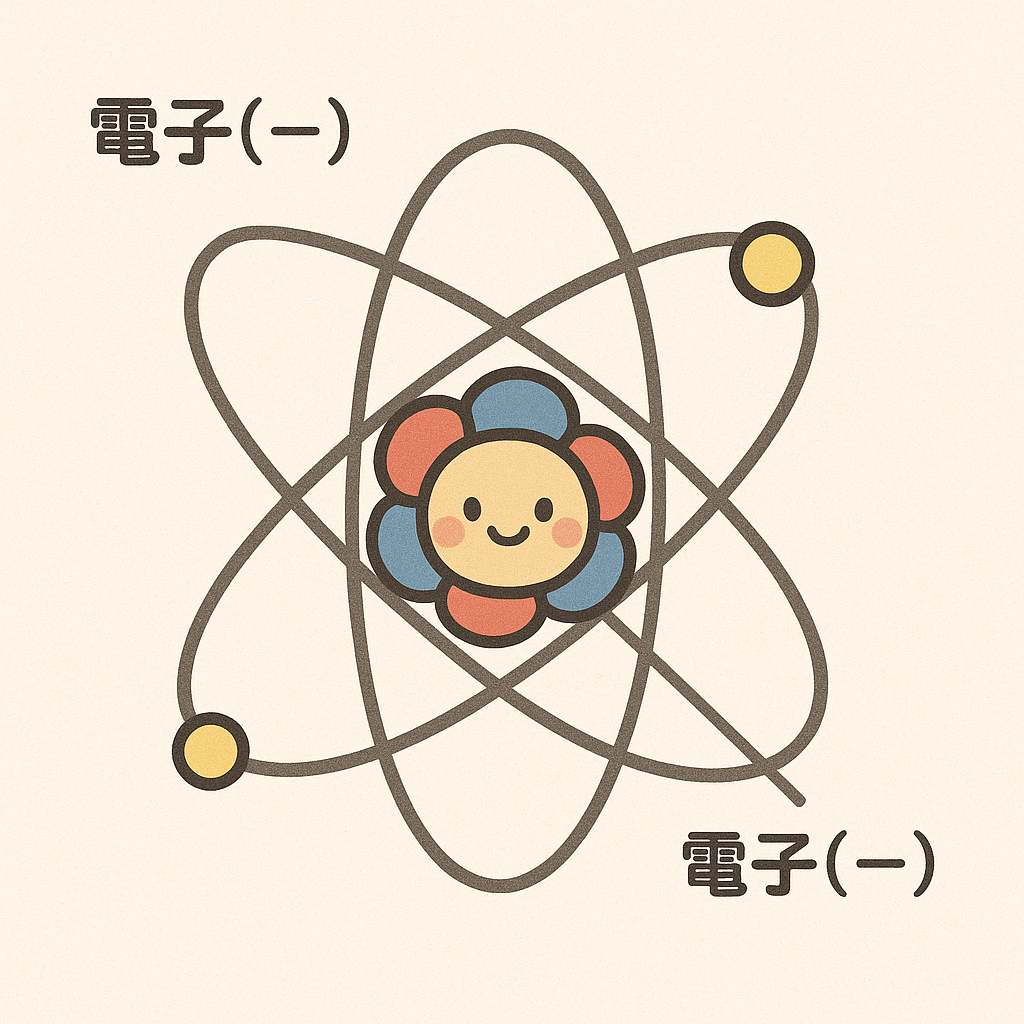

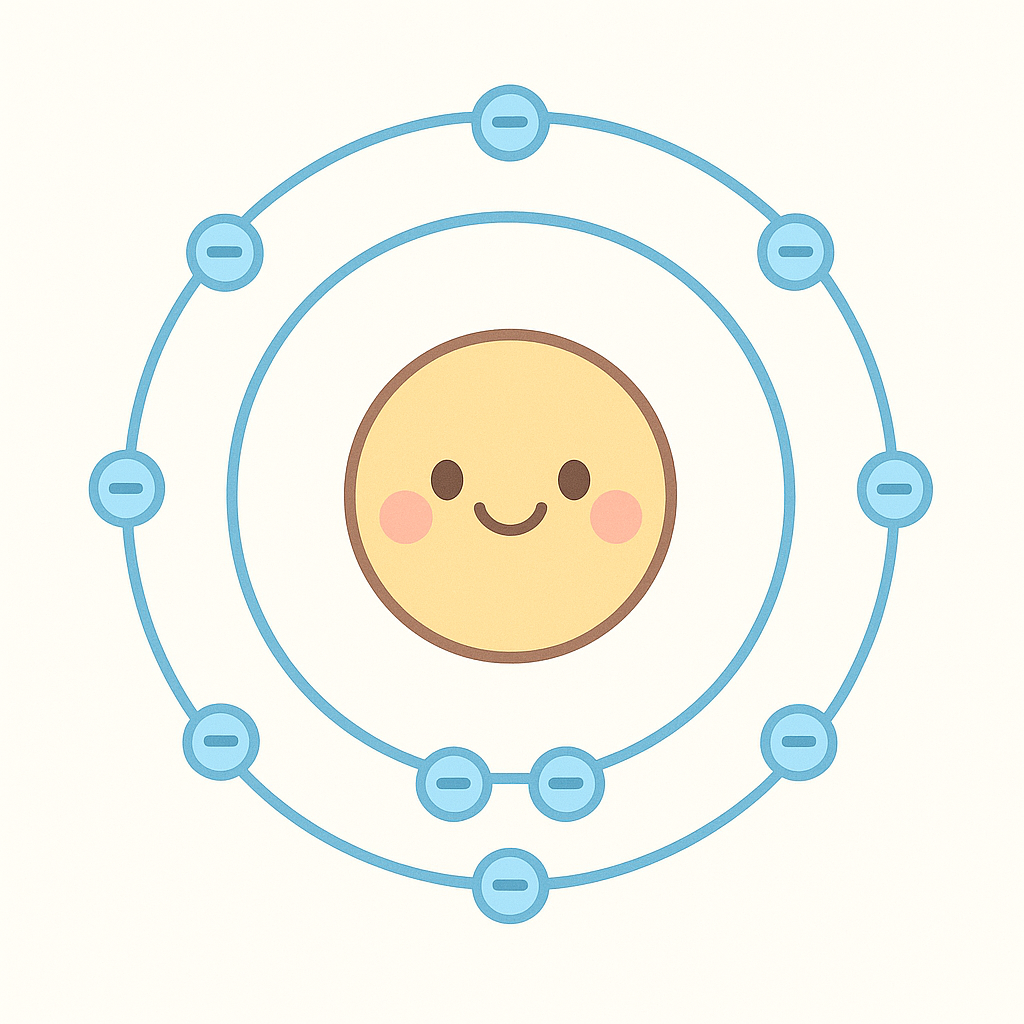

原子は「原子核」と「電子」からできてる。中心が“核”、その周りを“電子”がうろちょろしてる構造。

【イメージ】 原子 = ミニ太陽系。

- 中心に太陽=原子核(陽子+中性子)

- その周囲を惑星のように回る=電子たち

陽子はプラスの電気持ち。中性子は何も持ってない、ただの静かなやつ。

電子はマイナスの電気を持ってて、外側をビュンビュン飛び回ってる。重さは超軽いけど、こいつが厄介で主役。

【電子と陽子の関係は“超絶執着系”】

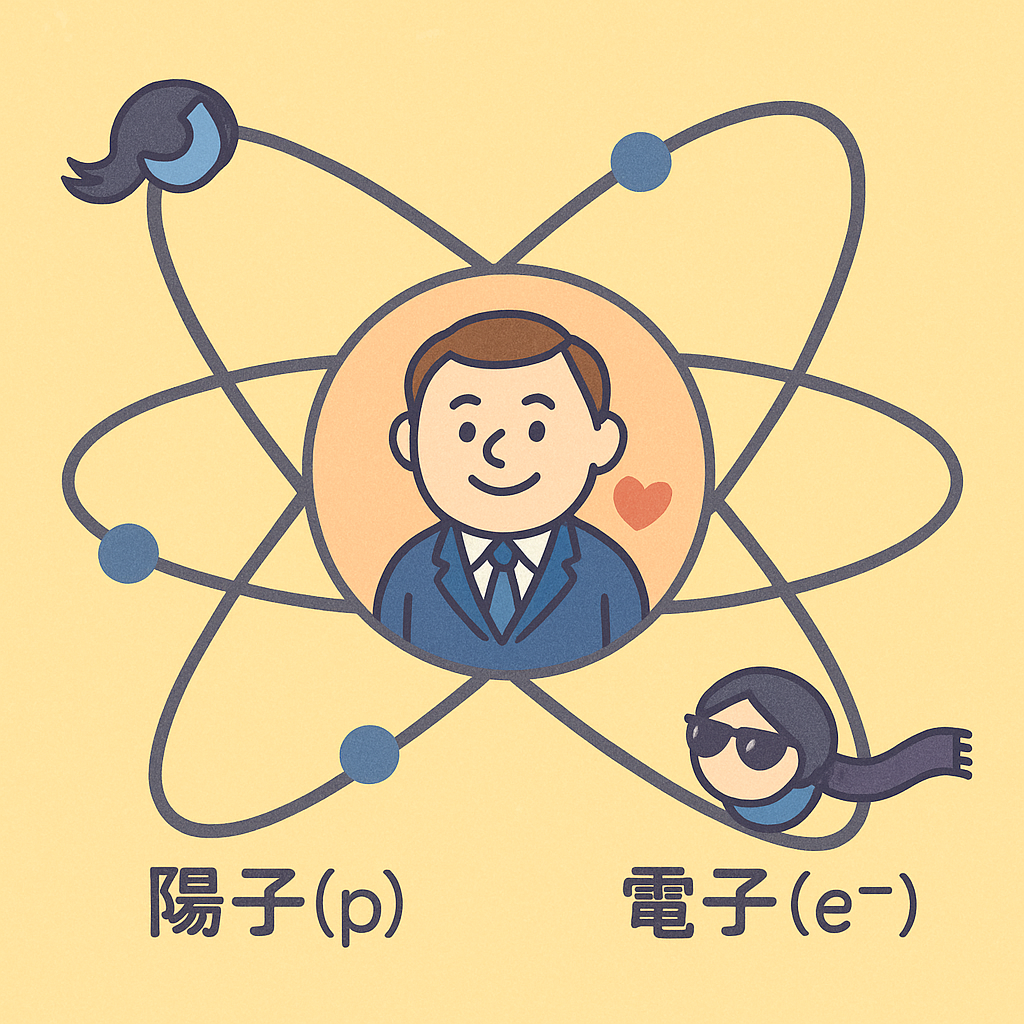

この電子と陽子、実は運命共同体って言っても過言じゃない。

陽子=プラスの電気持ち 電子=マイナスの電気持ち

この真逆コンビ、まるで運命に引き寄せられたカップルのごとく、ビシッと引っ張り合うのよ。 磁石でN極とS極が吸い寄せられるあの感じ。あれとまったく一緒。

しかも、陽子と電子の数がぴったり揃ってると、原子は「無敵の安定状態」になる。誰にも文句言われないし、電気的にもフラット。

まるで…

- 陽子:ド安定なパパ(でもめちゃくちゃ魅力的)

- 電子:クールなママ(離れたくても結局戻ってくる)

そう、離れそうで離れない。究極の“依存バランス”がそこにある。

【電子が外れたら?…それ、事件です】

でもね?その電子がちょっとしたキッカケで外れたり、逆にどっかからもらっちゃったりすると…バランス崩壊!事件発生!

たとえば:

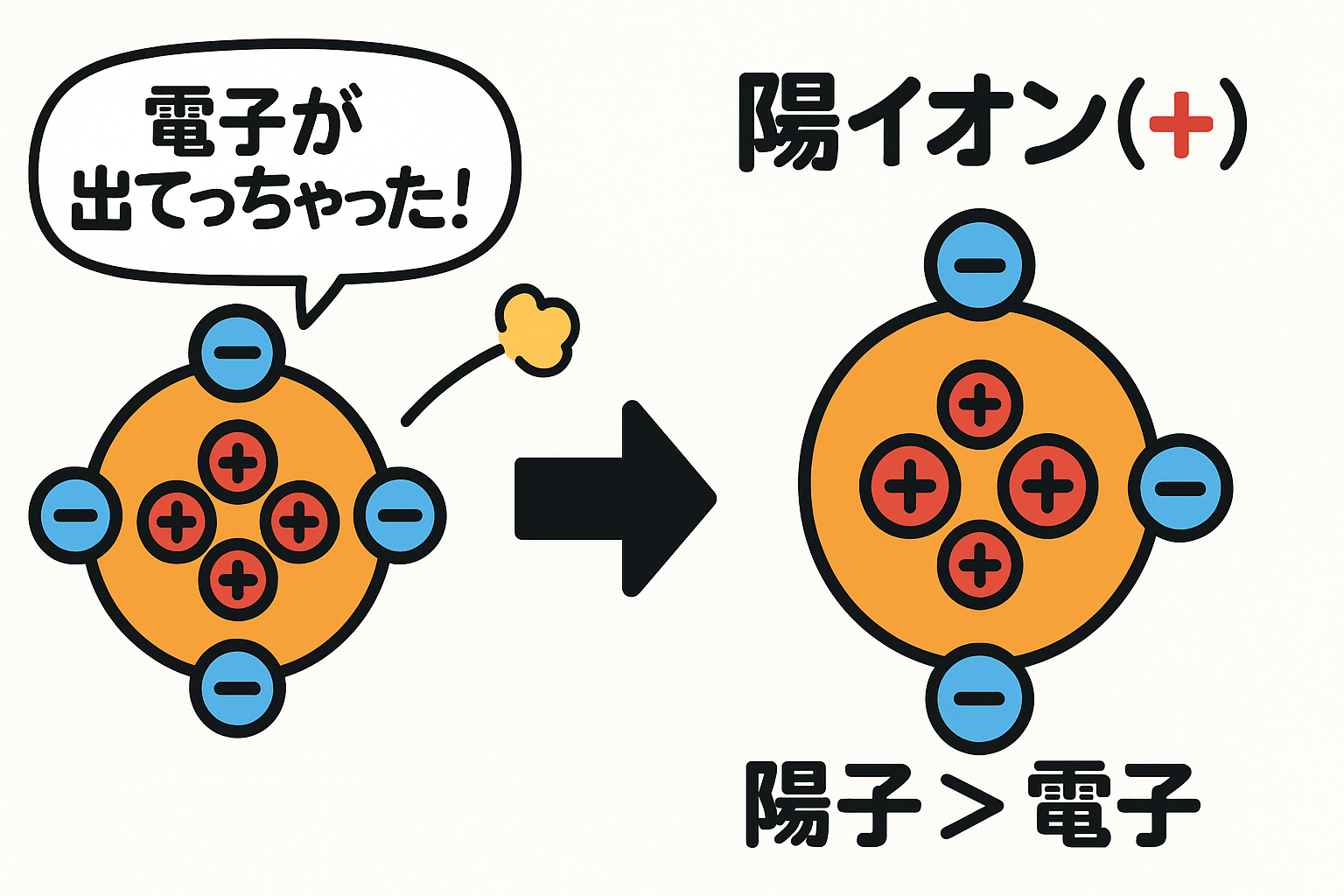

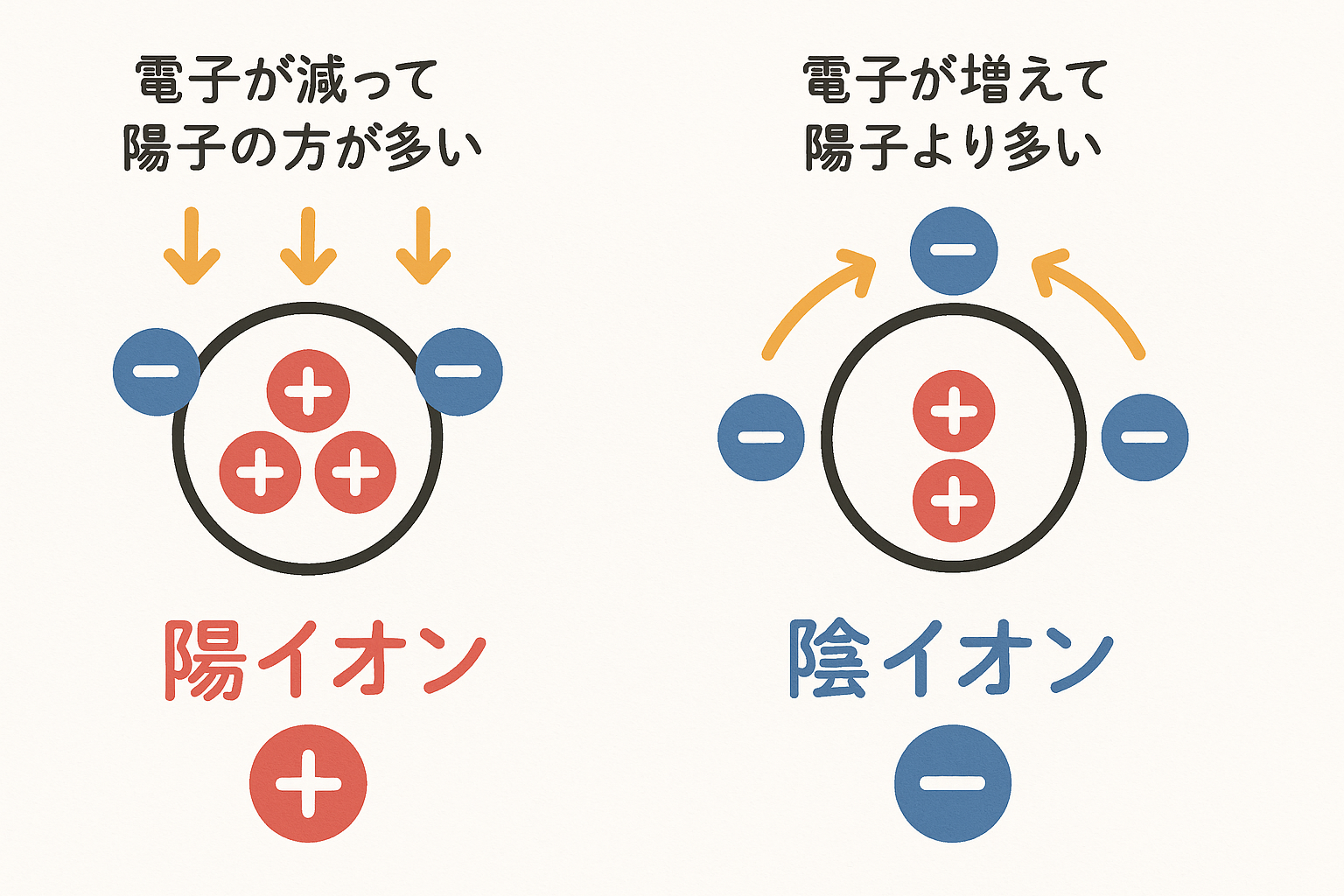

電子が1個出てっちゃった!→ もとの陽子の数はそのまま → 電子が足りない → 陽子のほうが多くなる → 陽イオン(プラスに傾いたヤツ)

電子が1個入ってきた!→ 陽子の数はそのまま → 電子が多くなる → 陰イオン(マイナスに傾いたヤツ)

ここで大事なのは、陽子は移動してないってこと。

陽子たちは原子核の中にガッチリ固定されてて、そんな簡単にはどっか行ったりしない。 動いてるのは、あくまで“電子だけ”。だから、電子が出ていけばマイナスが減るし、入ってくればマイナスが増える。それだけの話なんだけど、それがめちゃくちゃ大事。

バランス崩れた原子たちは「元に戻りたい〜!」って騒ぎ出すわけ。そしたら何が起こる?

電子たちが、「俺が埋め合わせる!」って感じで、次々と移動を始める。それが、

そう、これこそが“電流(でんりゅう)”。

まさに“電子のバトンリレー”が始まるんだよ。

【まとめ:電気は“電子の駆け込み大移動”】

原子の世界では、陽子と電子のバランスこそが全て。 そのバランスが崩れると、電子は居ても立ってもいられずに旅に出る。

その旅路が、コンセントからコードを通って、スマホを光らせ、ゲーム機を動かす原動力になる。

つまり、 電気とは「電子の離れたくない気持ち」と「陽子の寂しさ」が作り出したドラマ」。

どう?電気って意外とロマンチックでしょ。

第2章:K殻?L殻?電子の居場所で人生(と電気)が変わるってマジ?

【そもそも電子って、どこにいるの?】

まず確認しとこう。 「原子」は“原子核(陽子+中性子)”と“電子”を合わせた存在だ。 つまり、「電子は原子の外側にいる」ってのは、“原子核の外側”って意味で、ちゃんと原子の一部なんだよ。 電子は原子から外に浮いてるわけじゃなくて、原子の中で一番外側にいるパーツだと思ってくれ。

その電子は「電子殻(でんしかく)」っていう決まった層に収まってる。

① 電子殻って何よ?〜電子たちの住みか〜

まず、「電子殻(でんしかく)」とは、原子の周りを回っている電子たちが住んでいる“階層”のこと。

この階層、内側から順に**K殻 → L殻 → M殻 → N殻…**と名付けられてる。

なぜKから始まったか?

それは、「あとでKより内側の殻が見つかるかも」っていう科学者たちの“保険”の発想だった。結果、Kが一番内側ってことが判明したけど、名前だけそのまま使われてるんだ。

K殻(1番内側)→ L殻 → M殻…と順番があって、それぞれ入れる電子の数も決まってる。

例:

- K殻:2個まで(例:ヘリウム)

- L殻:8個まで(例:ネオン)

- M殻:18個まで(これは大人の化学でまた今度)

この「電子殻」、外側になるほど電子がポロっと外れやすい。 なぜなら、原子核の陽子から遠くなるぶん、引き寄せの力が弱まるから。

例えるなら:

- K殻=近所のコンビニ→いつでも戻ってくる

- L殻=駅前のスーパー→たまに寄るけど離れやすい

- M殻=隣町のショッピングモール→もう帰ってこないかも

つまり、 電子は“遠くにいるほど逃げやすい”。そしてその結果、 **外側の電子ほど電気として動きやすい(=電気になりやすい)**ってことにもなる。

つまり、電気を作り出す“主役の電子”たちは、大体がこの「外側の殻」から旅立っていく

| 殻名 | 場所 | 最大電子数 |

|---|---|---|

| K殻 | 一番内側 | 2個 |

| L殻 | 次 | 8個 |

| M殻 | 外 | 18個 |

| N殻以降 | さらに外 | 32個など |

電子はこの階層に、内側から順番に埋めていくルール。

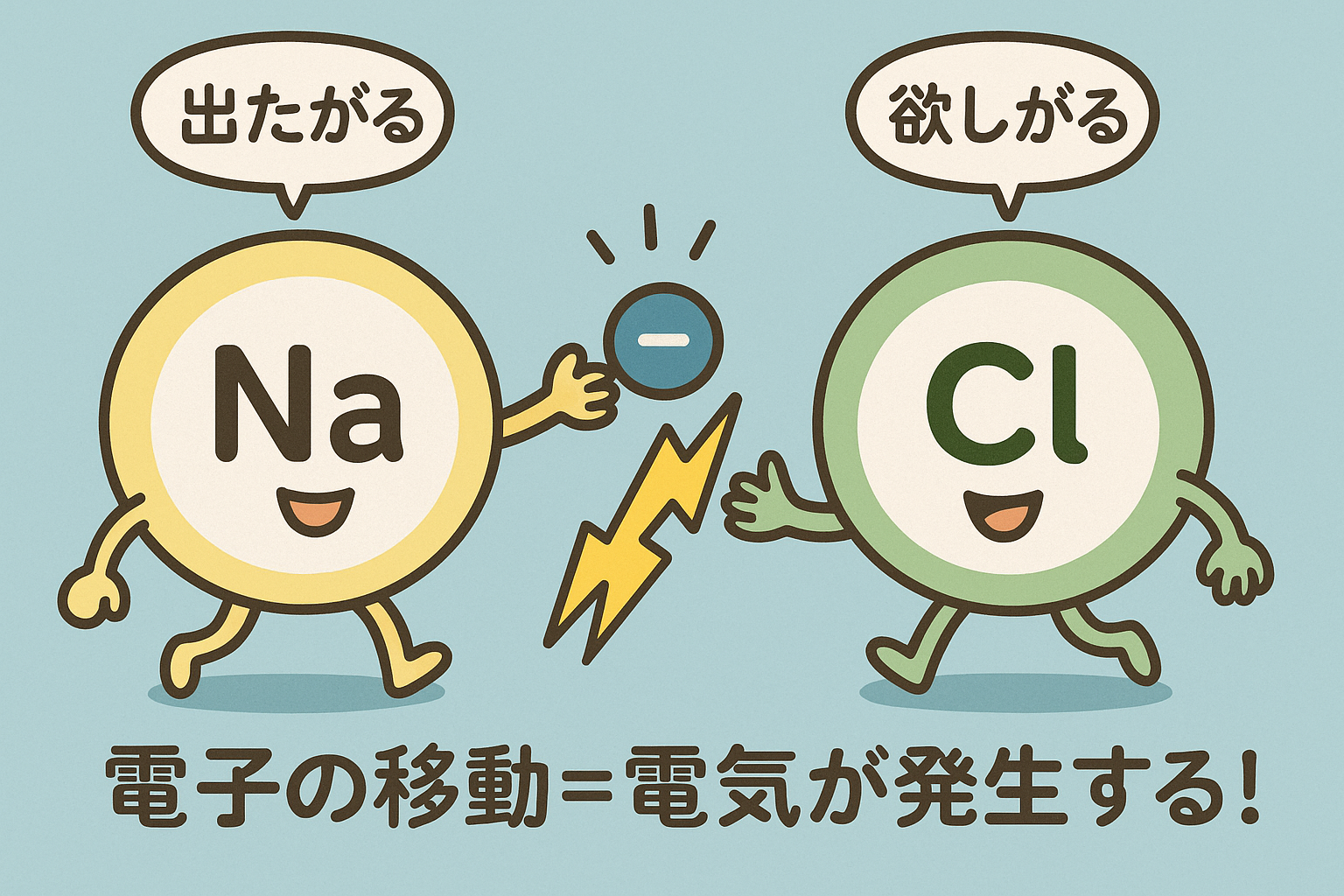

② 具体例で学ぶ:ナトリウムと塩素の“電気カップル”

ここで、ド定番カップルを紹介しよう。

🔥ナトリウム(Na):電子が1人ぼっちで「出たい…」

電子数は11。分布はこう:

- K殻:2

- L殻:8

- M殻:1 ←ここが問題

M殻にたった1人ぽつんといる電子、居心地サイアク。

だからちょっと外から刺激されただけで、「も、無理!出るわ!」って飛び出す。

すると、Naは**電子を失って陽イオン(Na⁺)**になる。

🌊塩素(Cl):電子あと1個で満室!「誰かちょうだい!」

電子数は17。分布:

- K殻:2

- L殻:8

- M殻:7 ←もうちょっと!

「あと1人入ってくれたらM殻が満室になるのに!」

ってことで、外から電子を受け取ったら**陰イオン(Cl⁻)**になる。

⚡電気はここから生まれる!

つまりこうだ:

- 出たがる電子(Na)

- 欲しがる原子(Cl)

この2人が出会うと、電子の移動=電気が発生する!

この「電子が飛び出す」「受け取る」という過程は、

- 静電気

- 乾電池

- イオン飲料

- 海水の導電性

…など、いろんな日常現象に関係している。

③ 金属が「電気を流す」ってどういうこと?

金属の多くは、最外殻の電子が1〜2個しかいない。つまり「出たがり属性」持ち。

たとえば:

- 銅(Cu):最外殻に電子1個 → 電気流し放題

- 銀(Ag):同じく出たがり

- アルミニウム(Al):最外殻に3個 →まだ惜しいけど出やすい

この性質のおかげで、金属の中では**電子がフリーで動ける「自由電子」**になってるんだ。

だから、電池や発電所が電圧かけると「お前ら右行けぇえええ!!」と強制整列 → 一斉に同方向に動いて電流が生まれる。

④ 殻ごとの性格診断&日常の例

| 最外殻の電子数 | 性格 | 電気・日常との関係 |

|---|---|---|

| 1〜2個 | 出たがり | 銅線、電池、金属の導電性 |

| 3〜4個 | 揺れる思春期 | 半導体(シリコンなど) |

| 6〜7個 | 欲しがり屋 | 塩素・酸素→電解質や水の導電 |

| 8個 | 満足しすぎ王族 | 貴ガス→電気を通さない、絶縁体 |

⑤ 日常の電気現象:コレ全部“殻の都合”だった!

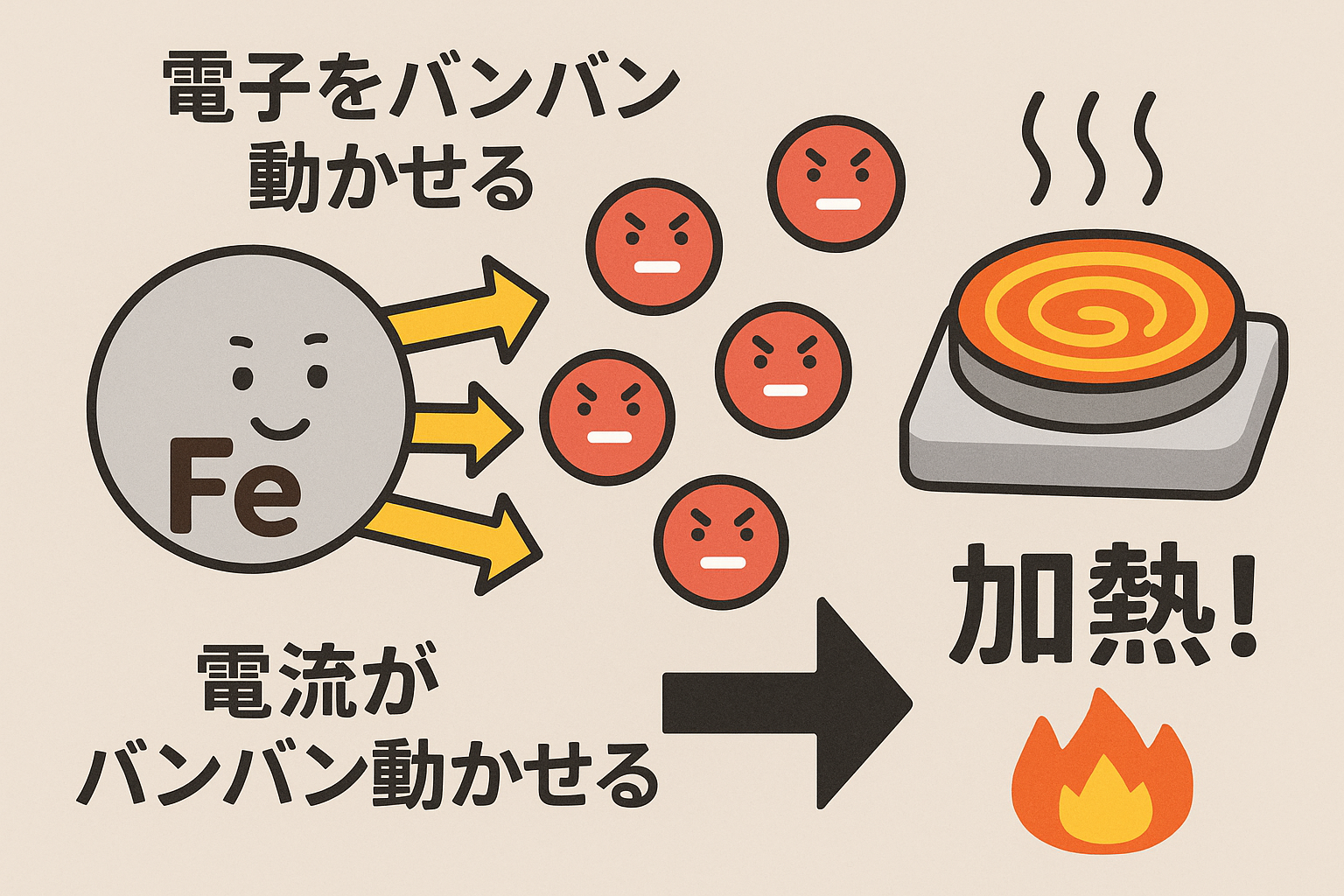

🍳調理器の鉄板が熱くなる=鉄が自由電子多め

鉄(Fe)は電子をバンバン動かせる → 電流が熱になる → 加熱!

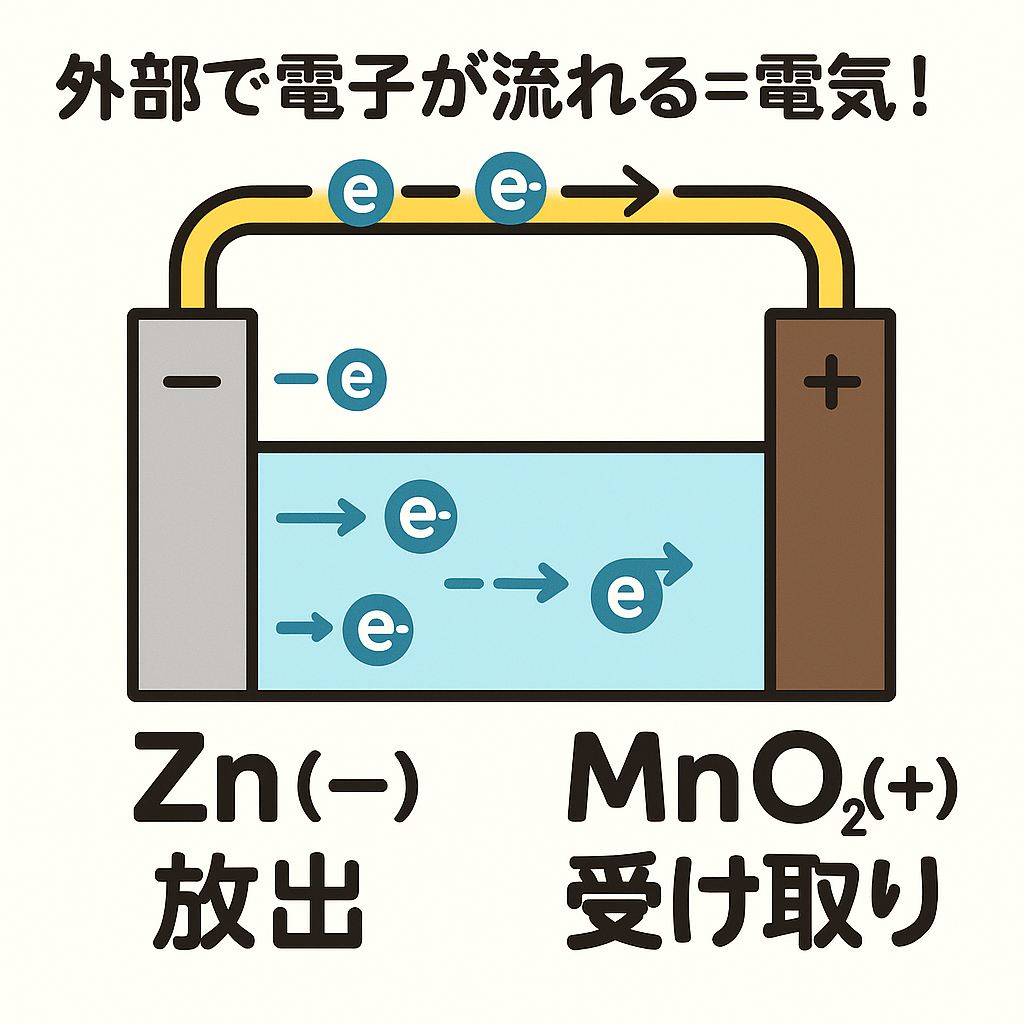

🔋乾電池

Znが電子を放出、MnO₂が受け取り → 外部で電子流れる=電気!

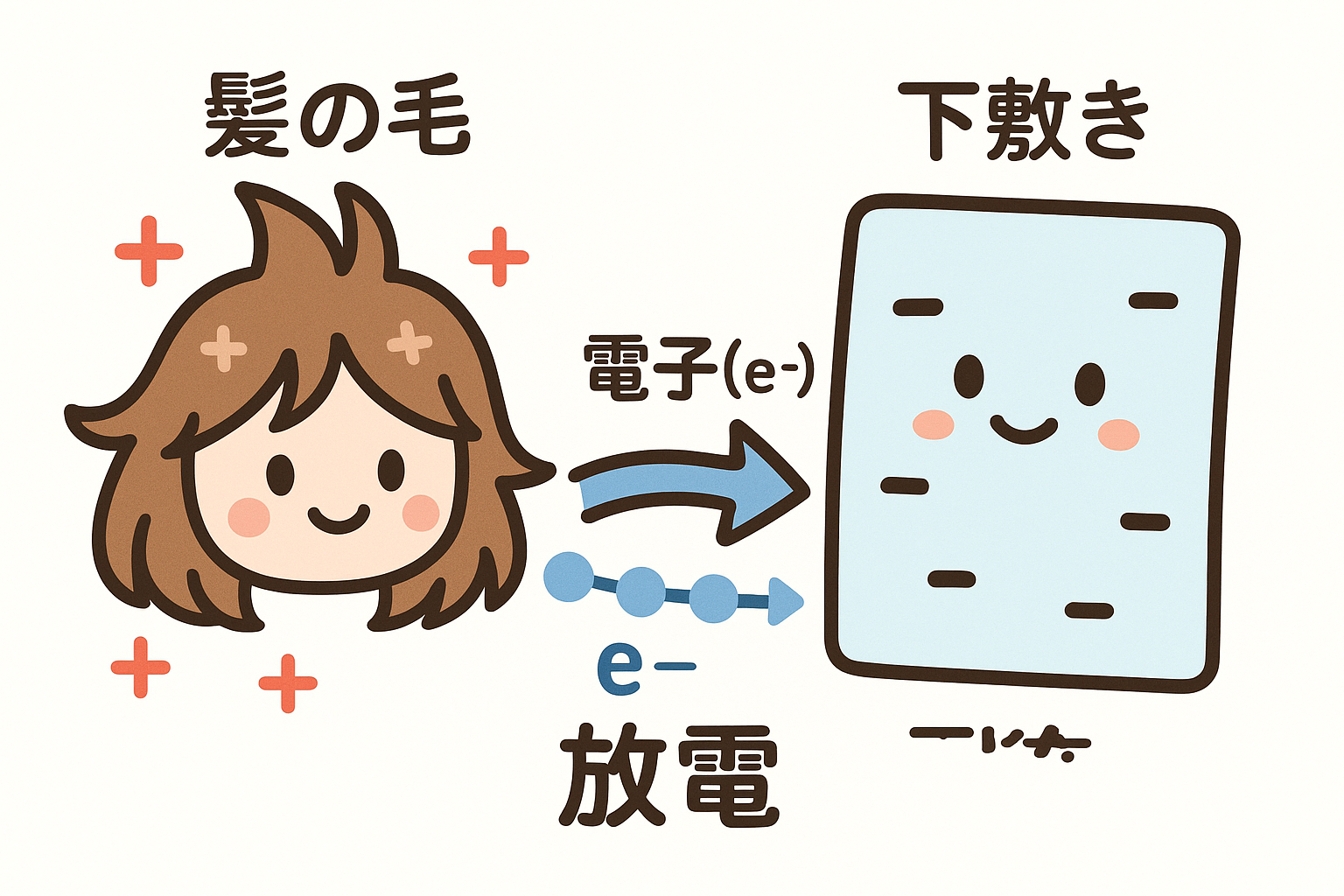

✋下敷きで静電気

髪の毛から電子が移動 → 下敷きへ電子が移動する=放電

⑥ 電子の“転職”がこの世界を動かしている

最外殻に1人で孤独なら、「この家もう出るわ!」って出ていくし、

あと1人で満室なら、「誰か、来て〜」って欲しがる。

そしてそれが起きたとき、電気という現象が生まれる。

⑦ まとめ:電子の数が、性格を作り、世界を動かす!

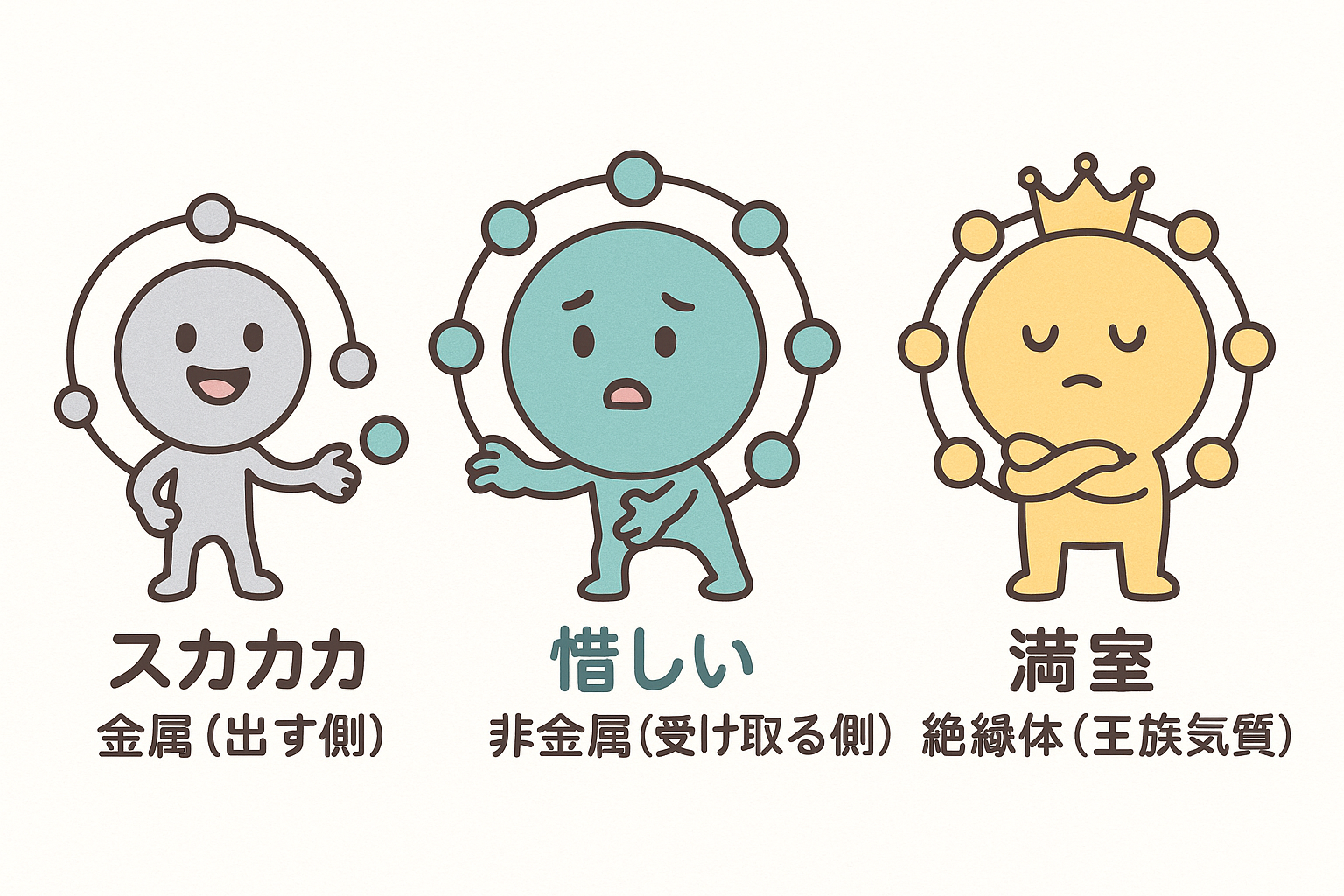

- 最外殻が“スカスカ” → 電子出しやすい → 金属・電気を流す側

- 最外殻が“惜しい” → 電子を欲しがる → 非金属・電気を受け取る側

- 最外殻が“満室” → 何もしない → 絶縁体、電気を通さない王族気質

原子の中は、見えないけど人間ドラマ。

「出てくヤツ」「欲しがるヤツ」「一人で満足してるヤツ」。

この電子たちの行動こそが、この世界に電気を生み出してる原動力なのだ!

第3章:電子よ、はみ出せ!〜イオンの誕生と電気の始まり〜

「はみ出し者」こそが世界を動かす

さあ、前章で“電子が出たり入ったりすることで電気が生まれる”って話をしたな。 じゃあ、なんでそもそも電子が飛び出したり、他の原子にくっついたりするのか——今回はそこをブッた斬っていくぜ!

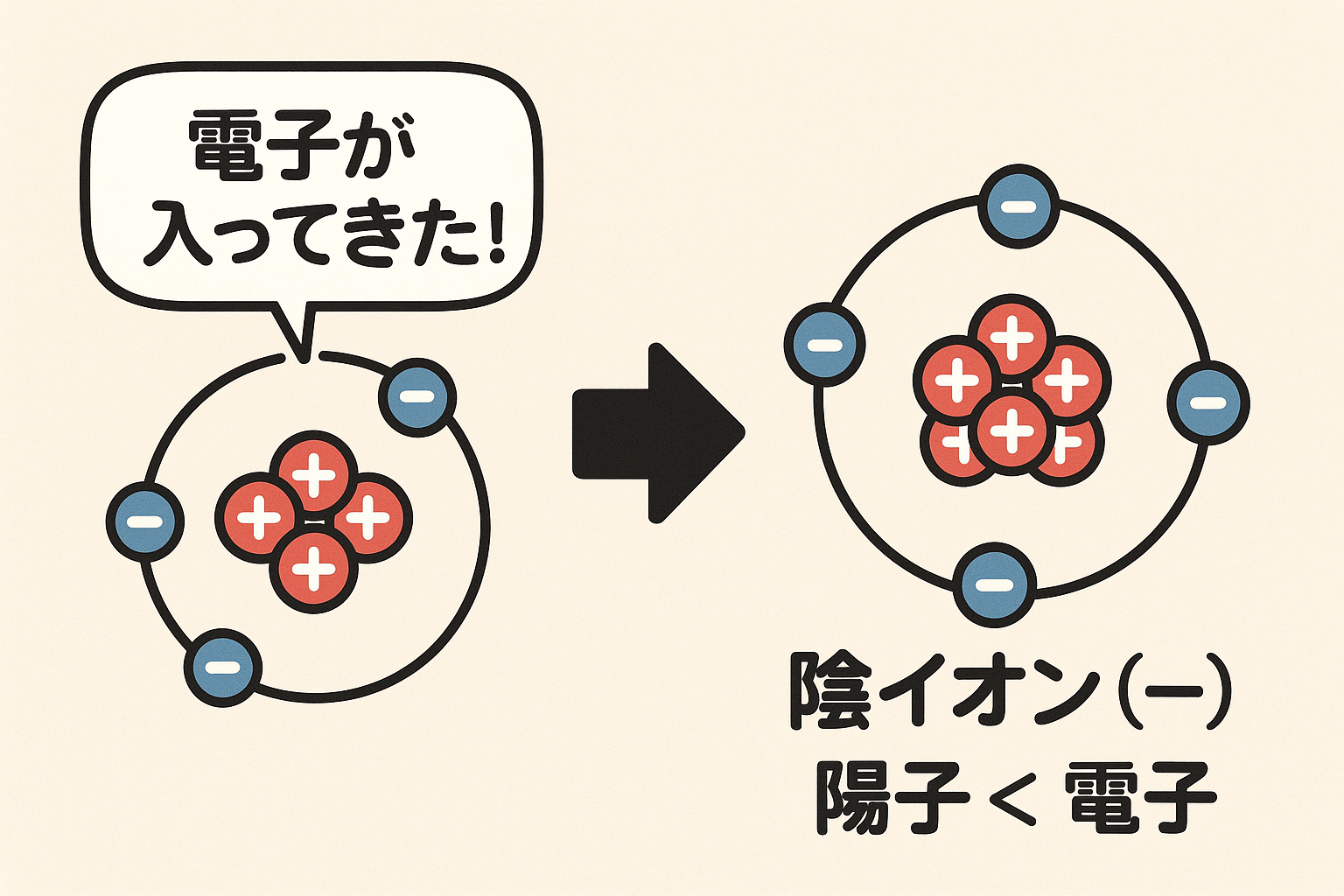

鍵は「イオン」って存在。 電子が原子から“はみ出したり”“余計にもらったり”した結果、誕生するのがこのイオン。

言うなれば—— 「原子の反抗期」=イオン。

つまりイオンとは何か、カンタンに言えば: 「不安定になった原子」だ!

【イオンって何?】

ここで新キャラ「イオン」登場。

簡単に言えば、**「電子の数が陽子とズレちゃった原子」**がイオンだ。

- 電子が減って陽子の方が多い → 陽イオン(プラスに傾く)

- 電子が増えて陽子より多い → 陰イオン(マイナスに傾く)

ポイントは、陽子は動いてないってこと! 原子の核の中心にガッチリ居座ってるから、電子だけが出たり入ったりするの。

つまり、イオンとは—— 「電子だけ外出中 or 来客中の原子」って感じ。

実際の例を出そう:

- 食塩(NaCl)が水に溶けると、ナトリウム(Na)は電子を1個出して陽イオンに。

- 一方、塩素(Cl)はその電子をもらって陰イオンになる。

この結果、

- Na⁺(陽イオン)

- Cl⁻(陰イオン)

という2人の“性格真逆ペア”が誕生するわけだ。

水に溶ける場合は、水分子がイオン同士を引き離す力(極性)を持っているから。 Na⁺やCl⁻が水の中で自由に動けるようになり、バラバラのイオンとして存在するのさ。

【電子が飛び出す原因:外からの刺激】

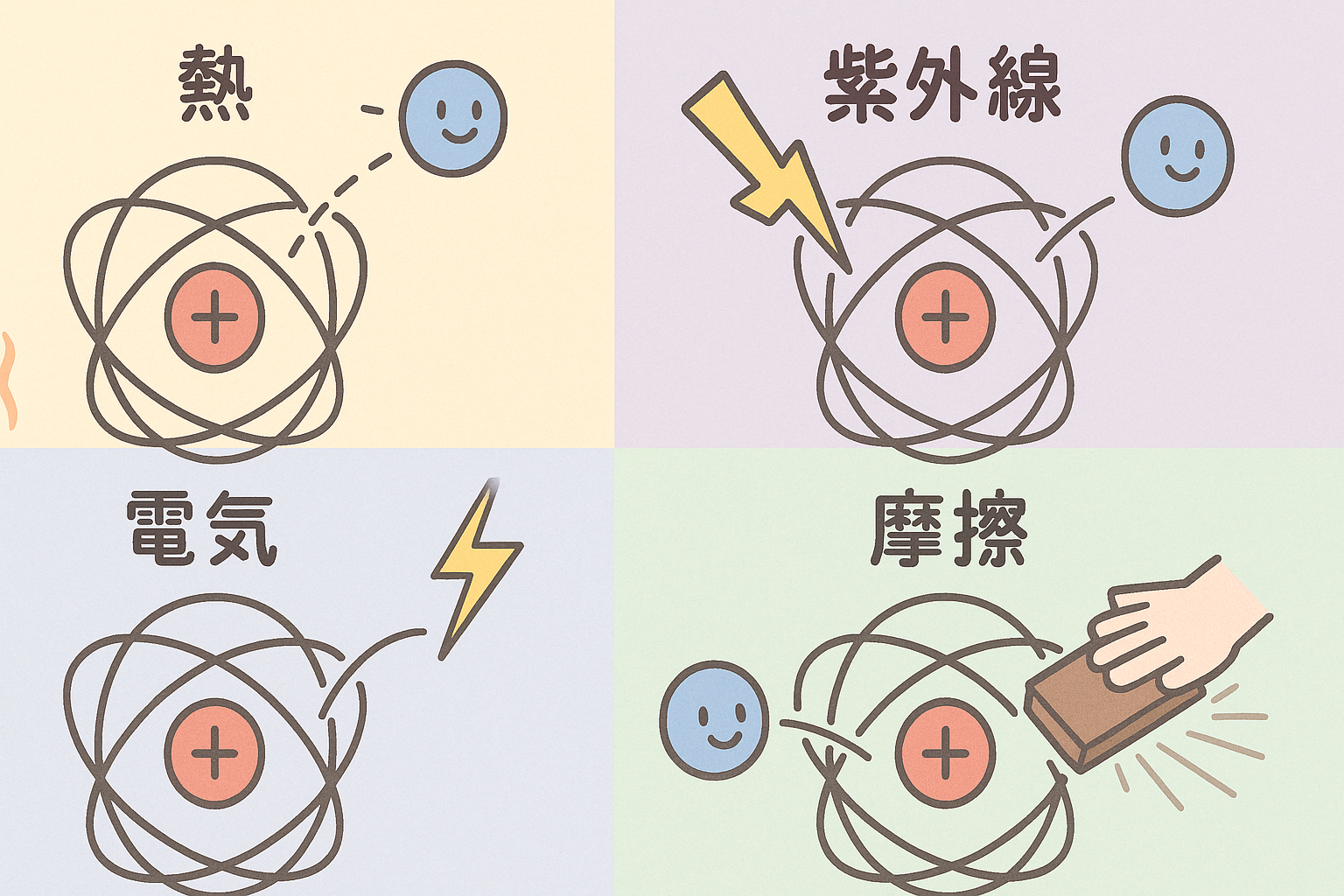

じゃあ、電子がなんで飛び出すか?それは大体こういう外力のせい:

- 熱(加熱)

- 光(特に紫外線)

- 電気(強引なやつ)

- 摩擦(例:下敷きゴシゴシ)

なぜそれで電子が飛び出すのか?

- 熱:加熱によって原子がブルブル震えると、電子が「もう抑えきれん!」と飛び出す。

- 光(紫外線):光はエネルギーの塊。強い光が当たると電子に直撃して跳ね飛ばす(光電効果)。

- 電気:外部から電圧がかかると、「お前らこっちへ来い!」って無理やり電子を動かす。

- 摩擦:物体をこすると表面の電子がゴリゴリ削れて移動。「あっちのほうが住み心地よさそう〜」と電子が引っ越しする。

【イオン化はどこで起きる?】

実はこの“イオン化”、日常のそこら中で起きてる。

- 雷が落ちた時の空気(空気中の分子や原子が一気にエネルギーを受けて、電子がはじかれイオン化する)

- 髪の毛を下敷きで擦ったあとの静電気(髪の毛や下敷きの表面原子がイオン化する)

- 鉛筆の芯が紙と擦れるとき(摩擦で表面の電子が動き、イオン化まではしないが電荷の偏りが生まれる)

- 食塩(NaCl)が水に溶けた時(水中でナトリウムが陽イオン、塩素が陰イオンになる)

- 手がドアノブに触れた瞬間の「バチッ!」(身体と金属の間で電子が一気に移動=放電現象)

ここで注意なのが、「鉛筆の芯で文字を書く」ってのは、イオン化して電気を使って書くってわけじゃない。 あれはあくまで「摩擦で黒鉛(グラファイト)の粒が紙にくっつく物理的現象」。ただし、その摩擦の瞬間には一時的な電子移動があるから、電気的な偏りが発生することはある。

つまり、あんたが何気なくやってる動作にも、電子が飛び出したり入ったりして“電気の火種”が生まれてるってこと!

【まとめ:電子の旅立ちがイオンを生み、電気を生む】

- 原子の中で電子は“殻”に収まってる(原子の一部!)

- 外からエネルギーが加わると、電子は「バイバイ」して出て行く

- すると原子はイオンになる(陽 or 陰)=不安定な状態

- 電子たちがあっちへこっちへ動き出す

これが、電気がスタートする一番最初の現象=イオン化現象ってやつよ。

次章では、このイオンたちがどうやって「電流」という形で移動するのか、もう一歩踏み込んで見ていくぞ。 陽イオン、陰イオン、それぞれの“性格”にも迫るから楽しみにしとけ!

第4章:流れ出す電気!〜イオンと電子が起こす大移動〜

電気の正体、それは「流れ」だった!

さあ、ここまででイオンってヤツが何者か分かったな? 電子が出たり入ったりして原子が“偏った状態”になる——つまりイオン化。

でもな、電気が「感じられる」ためには、電子やイオンが“動く”必要がある。 静かに止まってるだけじゃ電気にはならんのだ!

では第4章、電気が実際に「流れる」ってどんな現象なのか、ここでドカンと解説してやろうじゃないか!

【電子が走る!これが電流だ】

まず「電気が流れる」ってのは何か。 結論から言うと: “電子やイオンが一定方向にズラズラ動くこと”=電流。

電流には大きく分けて2タイプがある:

- 電子が直接動くやつ(導体内の電流)

- イオンが動くやつ(液体や体内などの電解質)

【例1:金属の中で電子が走る】

じゃあ「電気が流れる」って、実際どういうことなのか。 それを身近な銅線を使った例でガッツリ解説するぞ。

まず銅という金属は、原子の外側の電子をそんなに強く引き止めてない。 「ま、自由にしていいよ」って感じで手放してる。 この結果、銅の中では“自由電子”がうろうろ動き回ってる状態になる。

でもこのままだと、みんなバラバラに勝手に動いてるだけで、“電気”としては使えない。

ここに電池や電源をつなぐと、状況は一変する!

電池は「電子を片方に集めて、もう片方をスカスカにする装置」だ。 この偏りが「電圧」を生み出す。つまり、

- マイナス極は電子でギュウギュウ → 「お前ら出てけ〜!」

- プラス極は電子が少なくてスカスカ → 「こっちおいで〜!」

ここで疑問!

「マイナス極・プラス極ってそもそも何者だ?」

答えはこうだ:

- マイナス極(負極):電子が多く、ギュウギュウ状態 → 電子がはみ出したがってる

- プラス極(正極):電子が少なく、スカスカ状態 → 電子を受け入れたがってる

つまり、電子は“多すぎて押し出される側”から“足りない側”へ流れるってわけ。

で、なんで金属(特に銅)は電子が離れやすいのか? それは、金属の原子は外側の電子を「そんなに強く引き止めてない」から!

言うなれば、

- 金属原子「まぁこの電子、どうせ戻ってくるし。貸しといたるわ〜」

- 非金属原子「この電子は私の!誰にも渡さない!」

…って感じの性格差。

銅みたいな金属は、そもそも電子をユルく握ってるから、 電子が外れて「自由電子」として動き回りやすい。 これが金属が“導体(電気を通しやすい物質)”って呼ばれる理由だ。

これで電子たちは「マイナスからプラスへ」一方向にズラズラと整列して流れ出す。 これが“電流”だ。

ここが重要ポイント: 電流=「大量の電子が同じ方向に動くこと」

例えるなら:

- 1人だけ走ってるマラソン→静か

- 数千人が一斉に走るマラソン→地響き級のエネルギー!

1個や2個の電子が動いたって、ピカッともジリッともしない。 でも、

- 数億、数兆単位の電子たちが整列して進むと… → ピカーン! モーターぐるぐる!

この大量の電子たちを一斉に動かすには、銅のように「電子が動きやすい性格」の金属が最適なんだ。

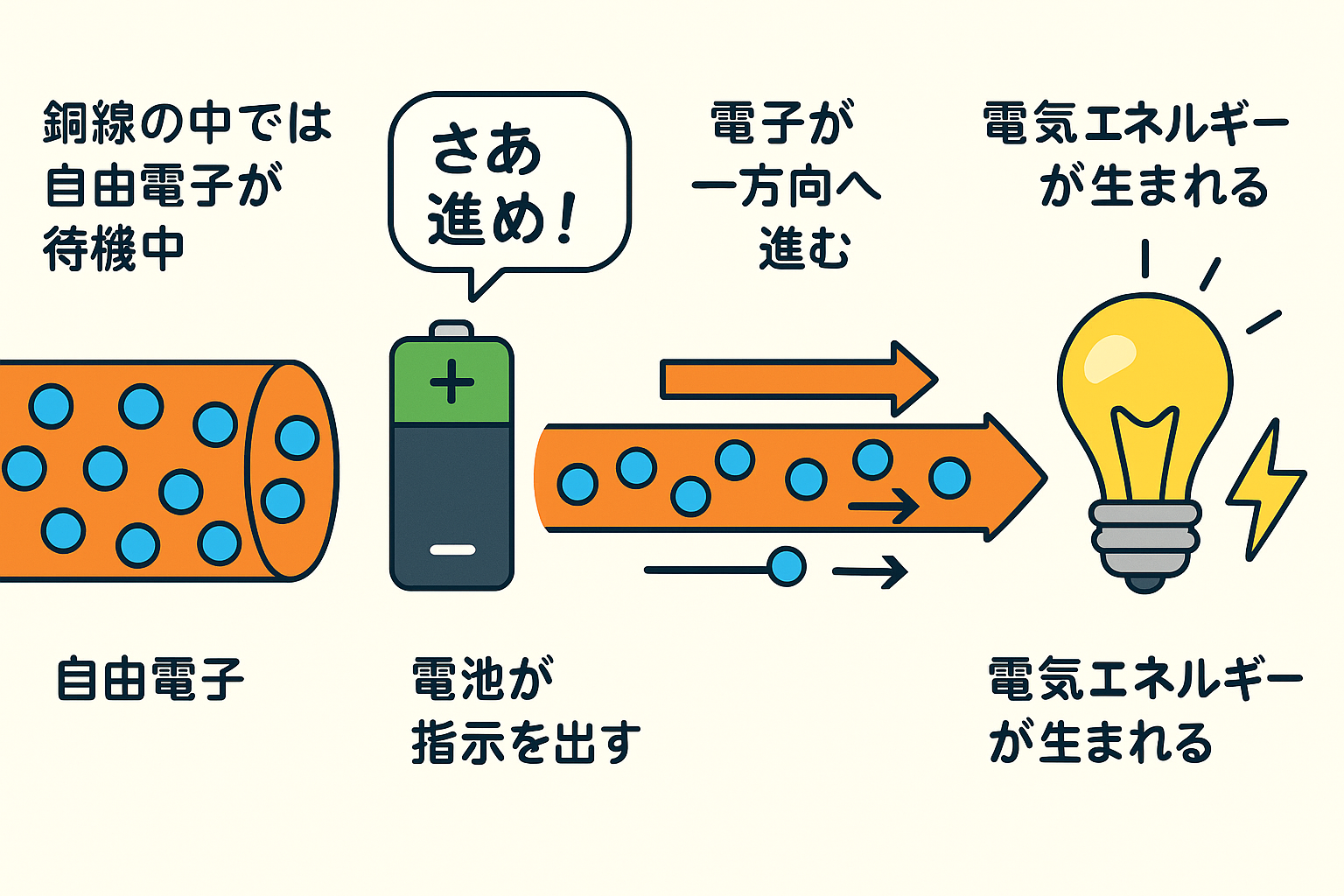

要するに:

- 銅線の中では、自由電子がいつでも動ける状態で待機中

- 電池や電源で「さあ進め!」と指示が出る

- 電子たちが一方向に進む

- その結果、電気エネルギーが生まれる

電気が供給され続ける限り、 電子の流れ=電気は止まらないってわけ。

つまり銅線は、「電子が整列して進むための高速道路」ってわけ! そして電池や電源は、「電子を一方向に整列させる指揮官」なんだ。だから「銅線」という整った道を使って、大量の電子を一方向に“押し出して”、はじめて「電気」としての力を発揮できるんだ。

補足—— 「電子たちが全部進み切ったら、もう電気は作れないの?」

答えはノーだ!

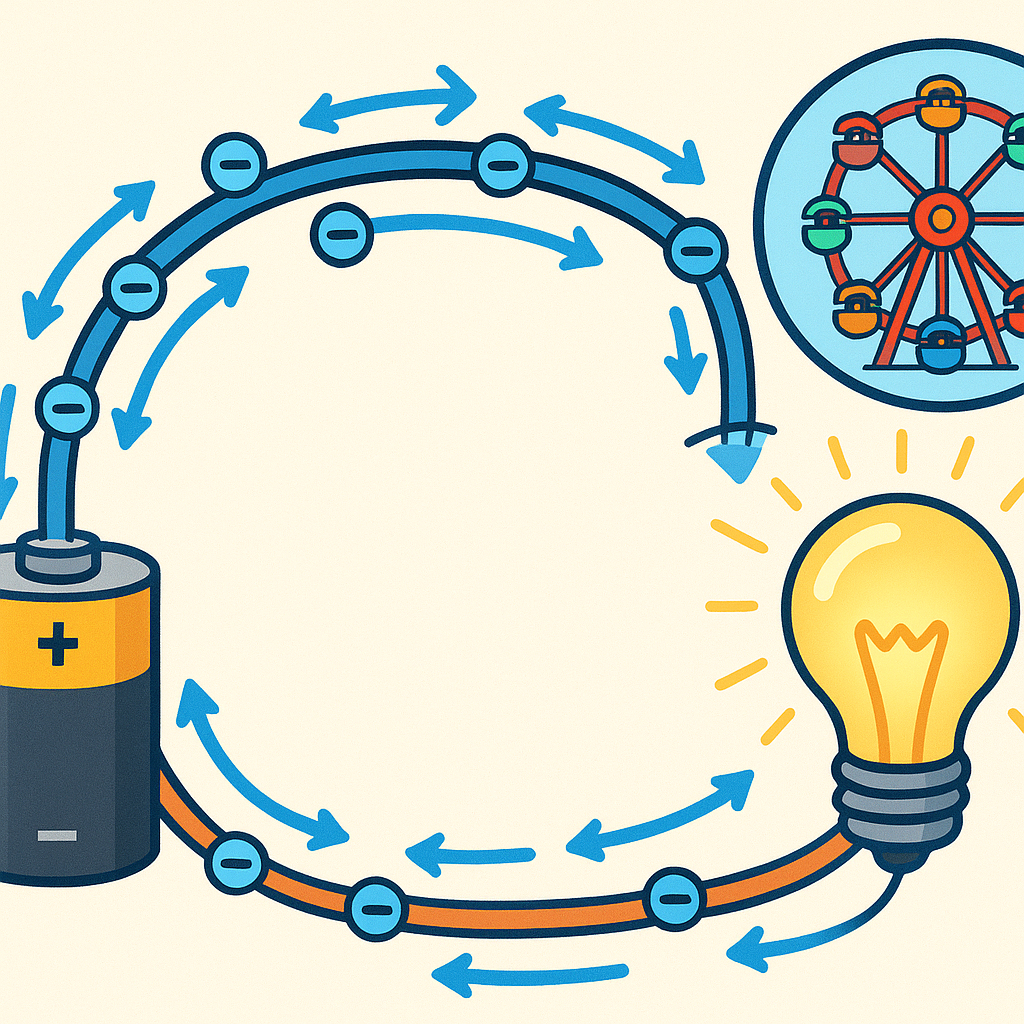

実は、電池や電源ってのは“常に”電子を供給・回収してる。

電池で言えば:

- 電子をマイナス極から送り出し、

- プラス極で回収して、

- 中の化学反応でまたマイナス極に戻す

この“ループ”をぐるぐる繰り返すことで、 電子が止まることなく流れ続ける=電気が供給され続けるんだ。

つまり、「一方向に進む」ってのは“ずっと進み続けるようにサポートされてる状態”ってこと!

【電圧ってなに?】

電圧ってのは、簡単に言えば「電子を押す力」だ。 もっと言えば、電子に「こっち行けや!」ってケツを蹴っ飛ばすエネルギーのこと。

たとえば、水道の蛇口をひねると水が出るよな? 水道管の中には水がギュウギュウに詰まってて、蛇口をひねると水圧でドバーッと出てくる。 この“水圧”が電子界では「電圧」ってわけ。

【電池・電源ってなに?】

まず、「電池」と「電源」には違いがある。

- 電池(バッテリー):化学反応によって自分の中で電圧を生み出す“持ち運び可能なエネルギー源”。 例:乾電池、スマホのバッテリー、車のバッテリーなど

- 電源(コンセントなど):発電所や電力会社から送られてくる“家庭用のエネルギー供給口”。 例:壁のコンセント、パソコンのACアダプター、充電器など

違いをざっくり言うと、

- 電池=「自分で電気を作って供給」

- 電源=「外から来る電気を分けてもらう」

でもどちらも「電圧(電子を押し出す力)」を生み出すことで、電子たちを一方向に動かしているのは同じ!

まとめると金属でできている銅線は、電子が離れやすい性質を持っている。 その結果、銅線の中では自由電子たちが活発に動き回っている状態になる。

でもこのままだと、みんな自由気ままに動いてるだけで“流れ”にはなっていない。

そこへ電池や電源をつなげると、「マイナス極からプラス極へ向かえ!」という命令(=電圧)がかかる。

そうすると、今までフラフラしてた自由電子たちが、 一斉に同じ方向——つまり**マイナス極(電子が多い)→プラス極(電子が少ない)**へズラ〜ッと整列して走り出す。

この状態こそが、「電気が流れる」ってことなんだ。

【密封空間じゃないと電気は作れない?】

これも気になるよな?答えはこう:

空気中でも電気は作れるけど、効率が悪い。だから銅線みたいな導線が便利!

例えば雷なんかは、空気中を電気が「バチーーン!」と走ってる。 でも空気は“絶縁体”(電気を通しにくい物質)だから、めったに通らない。 その分、一度通ると超高エネルギーになる。

銅線は電気がムダなくスイスイ流れる“電気の高速道路”みたいなもの。 だからわざわざ「線」にして流してるってわけだ。

【例2:液体の中でイオンが走る】

「水に塩を入れる」って、普通は料理の下準備かもしれん。

でも理科的には、まさに「電子の交通整理」が始まってるんだよ!

食塩水に何が起きてる?

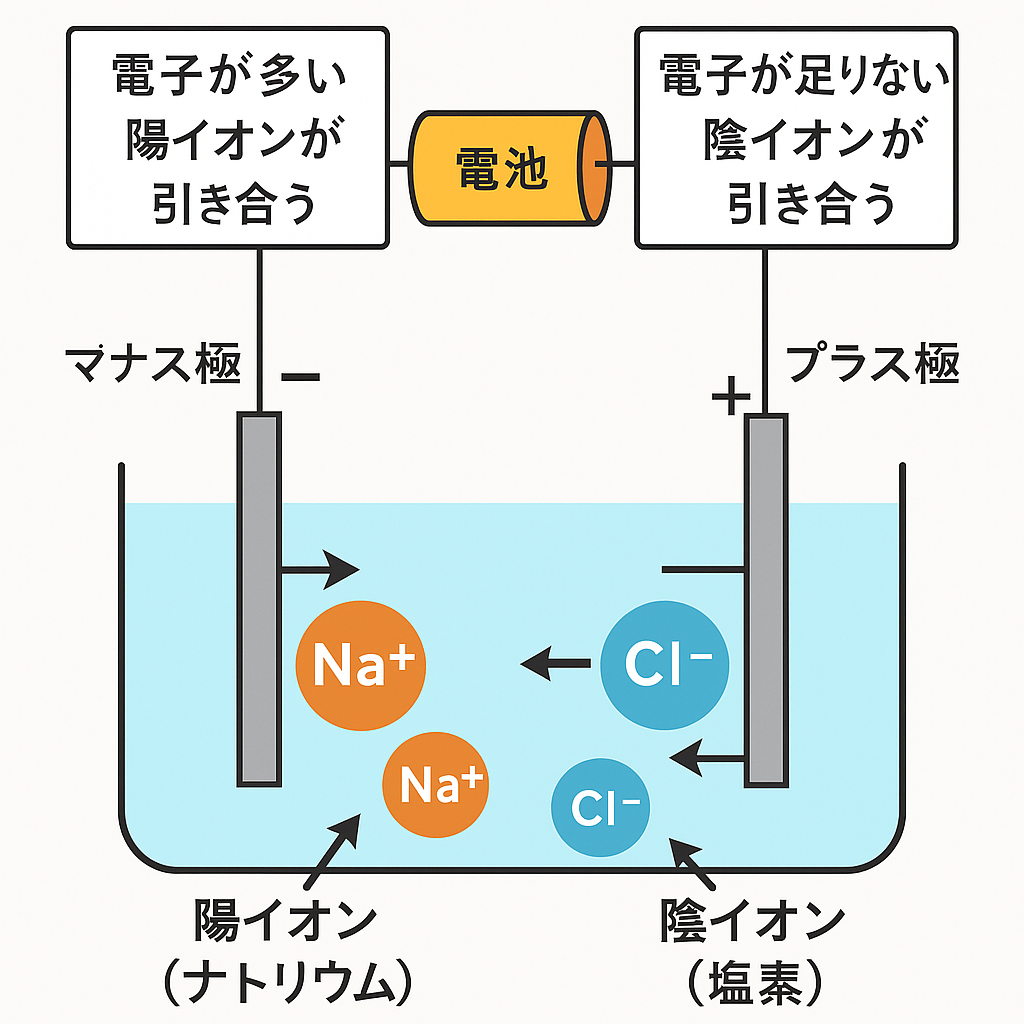

🔋【まず電池の中の事情】

乾電池を見てみよう。マイナス極とプラス極があるよな?

- マイナス極(−):電子がたくさん詰まってる「電子が余ってる場所」

- プラス極(+):電子が足りなくて「電子が欲しい場所」

つまり、

- マイナス極は「電子が余ってるから誰かもらってくれ〜」状態

- プラス極は「電子が欲しくてたまらん!誰かちょうだい!」状態

🧂【そこに食塩水をつなげると…】

水に溶けた食塩(NaCl)は、

- Na⁺(ナトリウムの陽イオン):電子を手放してプラスになってる

- Cl⁻(塩素の陰イオン):電子をもらってマイナスになってる

⚡【ここから「電気の流れ」が始まる!】

- マイナス極は「電子が多い」から、「陽イオン(+)」と引き合う

→ Na⁺がマイナス極へどんどん引き寄せられていく - プラス極は「電子が足りない」から、「陰イオン(−)」と引き合う

→ Cl⁻がプラス極へ向かっていく

こうして、

- Na⁺は左から右へ

- Cl⁻は右から左へ

逆方向に動いて、電気(=イオンの流れ)ができる!

🔁【わかりやすく言うと】

- マイナス極は「電子をもらってほしい」→だから電子を持ってないヤツ(陽イオン)が大好き

- プラス極は「電子が欲しい」→だから電子をいっぱい持ってるヤツ(陰イオン)に夢中

まさに、電子の奪い合いから生まれる「エネルギーの流れ」。

これが液体の中で起きてる“電気の正体”なのさ!

つまり、液体の中でも電気はバリバリ流れる!

🔬もっと身近な具体例!

- 電気分解の授業でやったアレ!

- 水に電気を流して“水素と酸素に分ける”

- 水が電気を通すのは、実は水中にわずかに存在する**H⁺とOH⁻**っていうイオンが動いてるから!

- ポカリスエットやアクエリアスも電気通す!?

- スポーツドリンクにはナトリウムイオン(Na⁺)やカリウムイオン(K⁺)が入ってる

- 実は、イオン入り飲料は電気を流せる。これ、体に必要なミネラルを補給するのと同時に「電気を通す液体」ってこと!

- 海水に雷が落ちるとどうなる?

- 海水はイオンまみれ。Na⁺やCl⁻だけじゃなく、Mg²⁺やCa²⁺も!

- 雷(超巨大な放電)が落ちると、これらのイオンが一斉に反応し、強烈なエネルギーと光を出す。

【イオンと電子、それぞれの“性格”】

- 電子:軽くて速い!でもフラフラしやすい。

- イオン:重くて遅いけど、一方向にガンガン進む。

電子は身軽な忍者、イオンは装甲車みたいなもん。 どっちも電流を作れるけど、スピードも使い道も違う。

【活躍シーン】

- 電子の電流:家電、スマホ、パソコン、ほぼ全部!

- イオンの電流:体内(神経伝達、心臓の動き)、電池の中、海水の中

そう、人間の体の中でもイオンがバンバン移動して電気信号を伝えてる。 つまりあんたも、毎日イオンを使って“考えたり、感じたり”してるってわけだ。

【まとめ:動いてこそ電気!】

- 電子やイオンが動くことで、初めて“電気が流れる”と感じられる

- 電子=導体での電流

- イオン=液体や体内での電流

金属の中では自由電子が、液体の中ではイオンが、 それぞれ自分のスタイルで“電気”を運んでるってわけ。

イオン化で“偏り”ができた原子たちが、今度は“移動”を始める。 その動きこそが電気という現象の正体だ!

コメント