ようこそ、空気界の陰の支配者・気圧の世界へ。

君はたぶん、今まで一度も「気圧って何?」とマジメに考えたことがないだろう。 でも実は、気圧ってやつは日々の天気も、君の頭痛も、やる気ゼロの日も、ぜ〜んぶ裏で操ってる、なかなかの“黒幕”なのだ。

今回は中学生でも「なるほど、気圧ってそーゆーことね」とドヤ顔できるように、具体例とともにガチ解説してやる。

目次

- 気圧って結局なんなのさ?

- 高い場所に行くと気圧が下がる理由

- 高気圧と低気圧の違いってなに?

- 気圧と体調の謎コンボ

- 気圧と向き合うライフハック

- 締めの一言:気圧よ、お前はもう怖くない!

1. 気圧って結局なんなのさ?

「気圧」とは、ざっくり言えば空気の押す力のこと。 地球には重力があって、空気も重たい。だから地球の表面に向かってズドンと空気が押し寄せてくるわけ。

君は今この瞬間、自分の体に1平方センチあたり約1kgの力で空気に押されている。

え、そんなに押されてたら潰れるんじゃないかって?大丈夫。君の体の中にも空気(肺とか)が入ってて、内側からも押し返してるから生きてる。

それに空気は、全方向からバランスよく押してくる。真上からだけじゃなく、横からも下からも。だから普段、気圧に押されてる感覚がないわけだ。ちょうど水中で全身が水圧を受けてるのに気づかないようなもん。

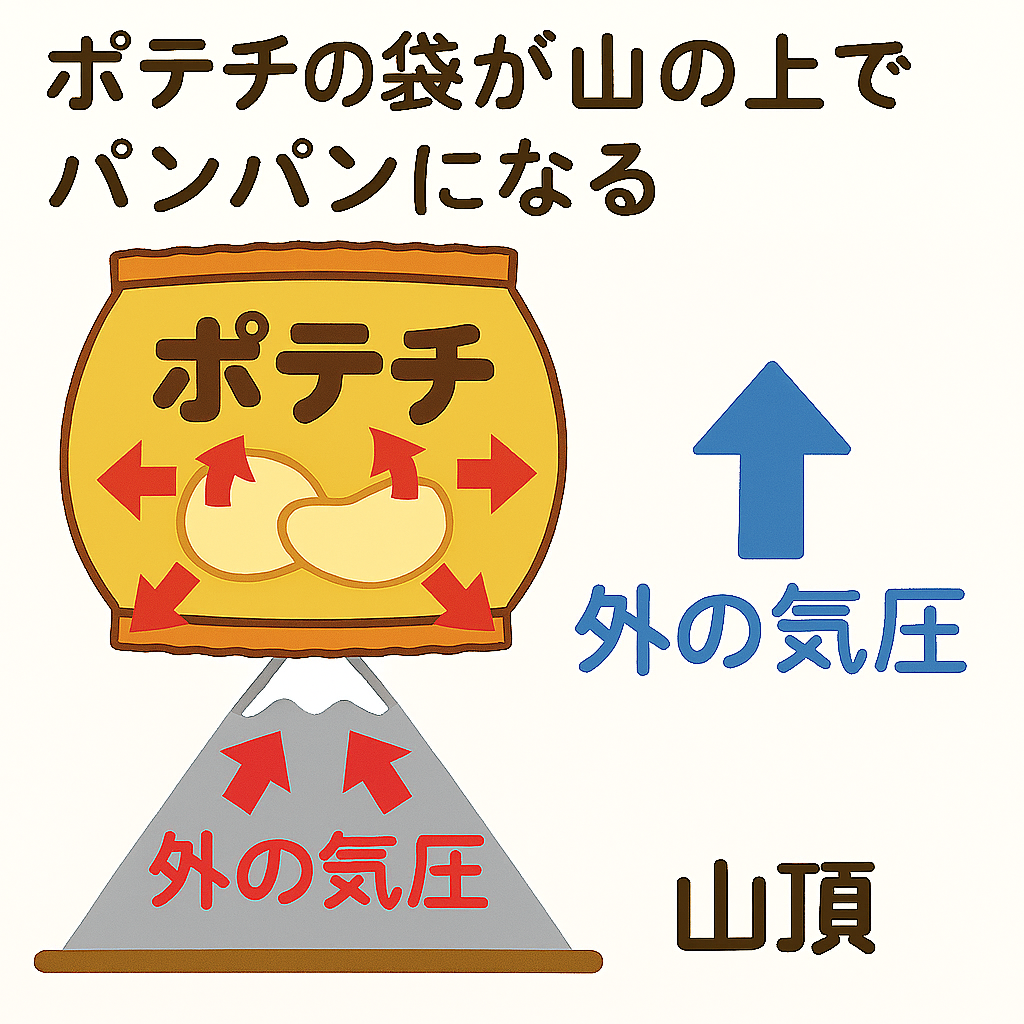

【例】 ・ポテチの袋が山の上でパンパンになる → 外の気圧が低いから、中の空気の押す力のほうが強くて袋が膨らむ ・ポテチの袋が山の上でパンパンになる → 外の気圧が低いから、中の空気の押す力のほうが強くて袋が膨らむ。

熱いペットボトルを高温→冷却する冷やすとベコベコに潰れる → 中の空気が冷えて圧力ダウン、外気圧に負けた縮むと、外の空気の圧力に負けて押しつぶされる。

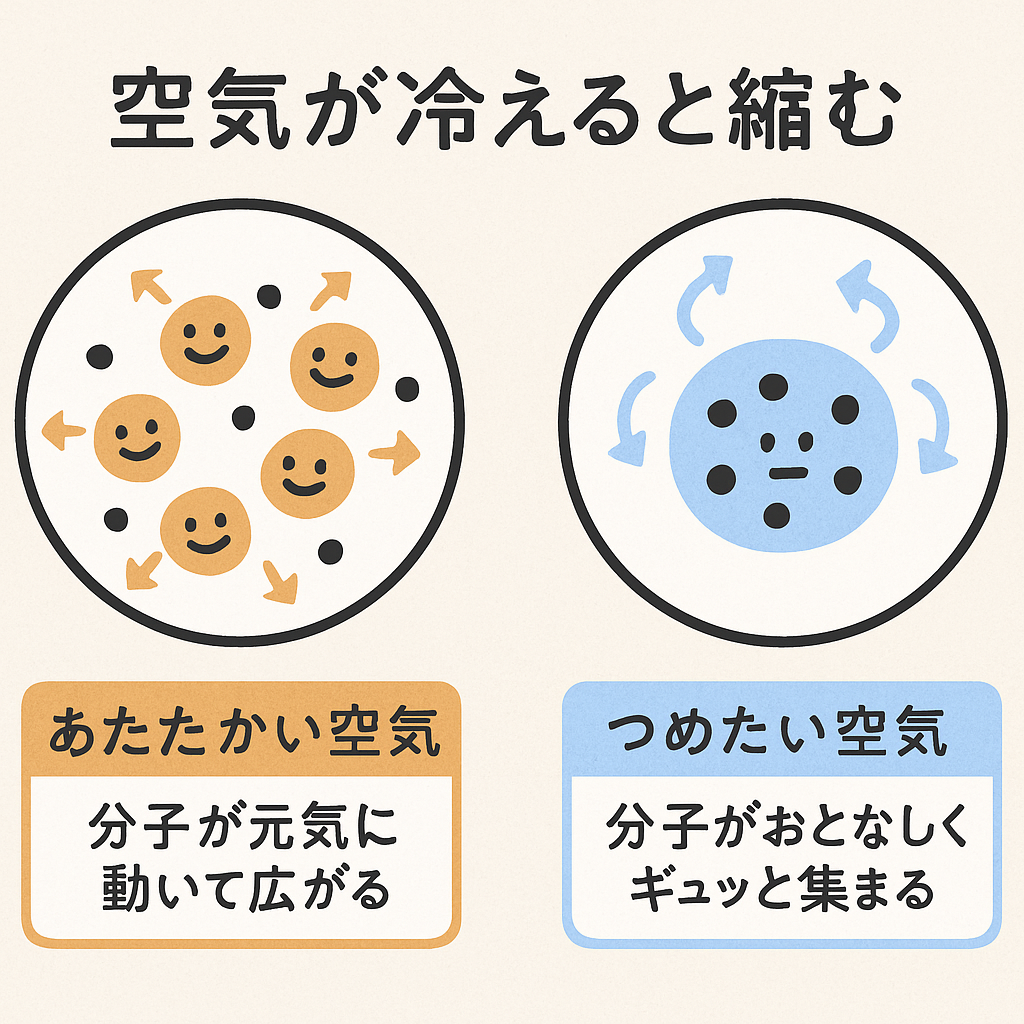

※ここでのポイント:「空気が冷えると縮む」のは、空気の分子の動きが遅くなって体積が小さくなるから。温かい空気は分子が元気に動いてスペースを取りたがるけど、冷えると分子たちは大人しくなって、ギュッと固まるように狭いスペースに集まる。これが“空気が縮む”ってこと。

そして体積が小さくなると、中の空気の分子が動き回るスペースが減って、ボトルの内側を押すチカラ(内圧)も弱くなる。外の空気は相変わらずドスンと押してくるのに、中の押し返しがヘロヘロになるから、ボトルは「ベコッ」と潰されてしまう。

空気、なかなかやるじゃん?

補足:冷たい空気=気圧が低い?ほんと?

これ、けっこう引っかかる人が多いけど…結論から言うと、冷たい空気だからといって、必ずしも気圧が低くなるわけじゃない。

たしかに、冷えると空気の分子の動きが鈍くなって、体積は縮む。つまりその空間での内側からの押す力(気圧)は一時的に下がる。

でも!冷たい空気は“重い”って特徴もあるから、地面にズシッとたまっていく性質がある。そうすると、

→ 上からの空気の量が増えて、結果的に地表の気圧はむしろ高くなる、なんてこともある。

つまり、

- 上空では冷える=気圧が下がる(分子の元気がなくなってスカスカ)

- 地上では冷える=空気が沈んでたまる=気圧が上がることも

というわけで、「冷たい=気圧が低い」は一部正解だけど、**気圧ってやつは“空気の重さと集まり具合”のコンビ芸”**ってわけ。状況によって結果はまるっきり変わるから、要注意だぞ。

2. 高い場所に行くと気圧が下がる理由

まず「高度」ってのは、海抜ゼロ地点(=海面)からの高さのこと。 山に登る、飛行機に乗る=高度が上がるってこと。

で、高度が上がると、なんで気圧が下がるのか。

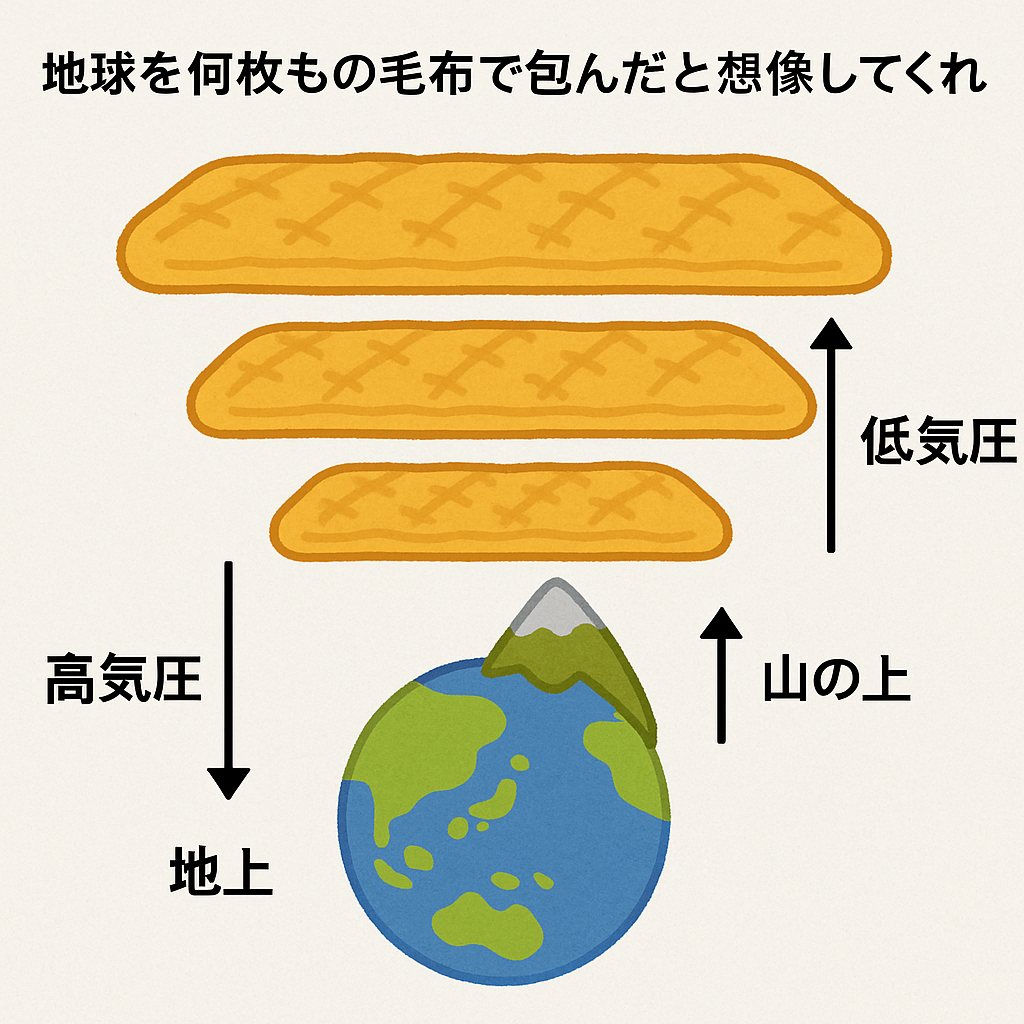

それは、空気ってのは“地球の重力に引っ張られて地面のほうにギュウギュウ詰まってる”から。

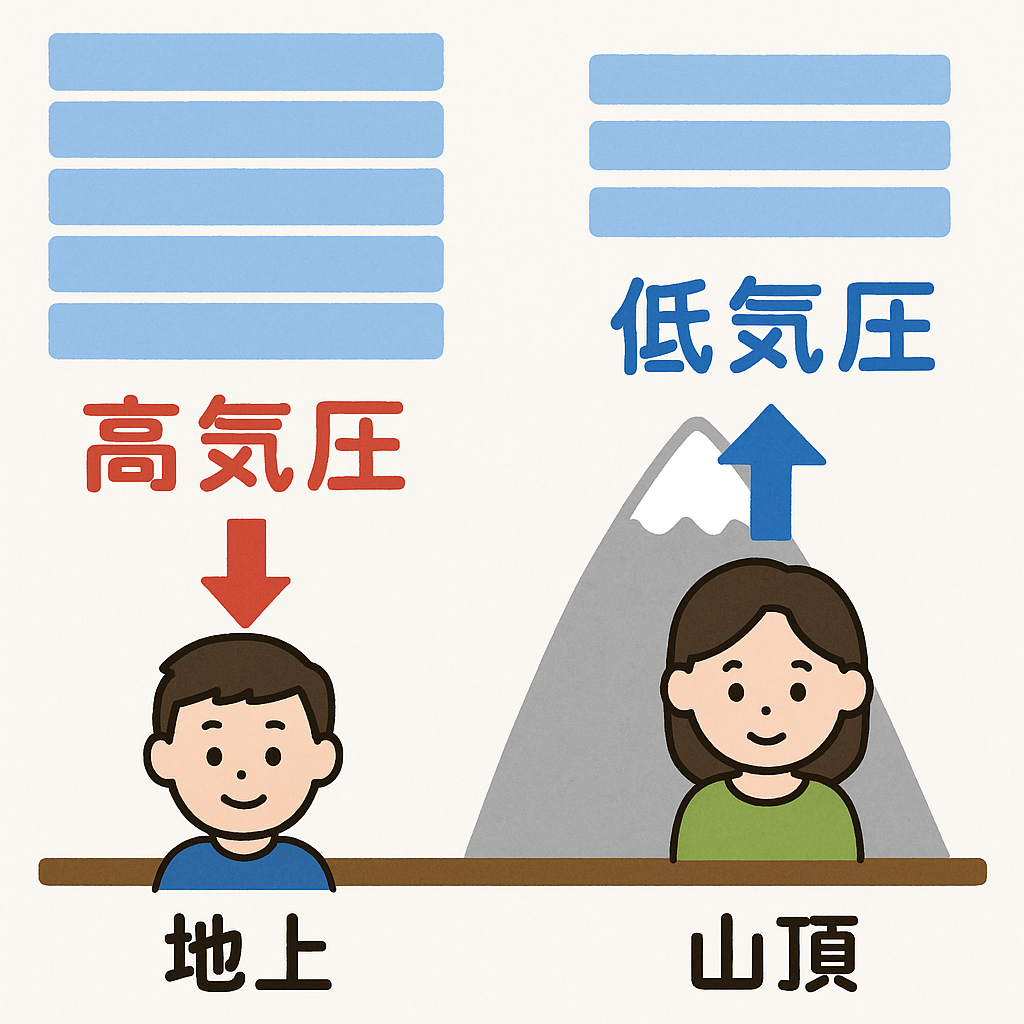

地上には空気がぎっしり。でも上に行けば行くほど、その上にある空気の“重み”が少なくなっていく。 つまり、押してくる空気の量(重さ)が減る=気圧が下がるってことだ。

【たとえ話】 地球を何枚もの毛布で包んだと想像してくれ。 毛布の一番下(=地上)は全部の重さを受けてる。だから重い(=高気圧)。 毛布の途中(=山の上)は数枚分の重さしかない。だから軽い(=低気圧)。

【図解イメージ】 地上: 空気(10段重ね)→超重い→高気圧

山頂: 空気(3段重ね)→軽い→低気圧

【例】 ・登山で頭が痛くなる(高山病)→低気圧で酸素も薄く、体が混乱 ・飛行機に乗ると、ペットボトルが膨らむことがある → これは中に空気が入った状態のボトル(=空ではない)で、地上の気圧に合わせてパンパンに閉めたもの。飛行機が上空に行くと、周囲の気圧が下がる。すると、中の空気のほうが強く外を押し返すので、ボトルがふくらむ (逆に機内で空のボトルにフタをして、着陸して地上に戻ると、外の気圧に中が負けて、ペコッとへこむ)

※ちなみに飛行機の客室内はある程度気圧を調整してるけど、それでも地上よりは低めだ。

3. 高気圧と低気圧の違いってなに?

超ざっくり言えば、

- 高気圧=空気がぎゅうぎゅうに詰まってるエリア

- 低気圧=空気がスカスカになってるエリア

空気はスカスカなところに集まりやすい性質があるから、低気圧のエリアには周囲から空気が集まってくる。その空気が押し合いへし合いで行き場を失って、仕方なく上に逃げる=これが上昇気流。

で、空に登っていくとどうなるか?高度が上がるにつれて気温が下がる。なぜなら、地上は太陽光を受けた地面が温まり、その地面が空気を温めてるから。高いところは地面から遠い=暖房の熱が届かない=だから寒い。

空気の中には水蒸気(水の蒸気)が含まれてるんだけど、冷えるとその水蒸気が小さな水の粒(雲粒)になって集まる。これが「雲」になる仕組み。

その雲が大きくなって、水の粒がくっついて重くなると…ポタポタ落ちてくる。それが「雨」だ。

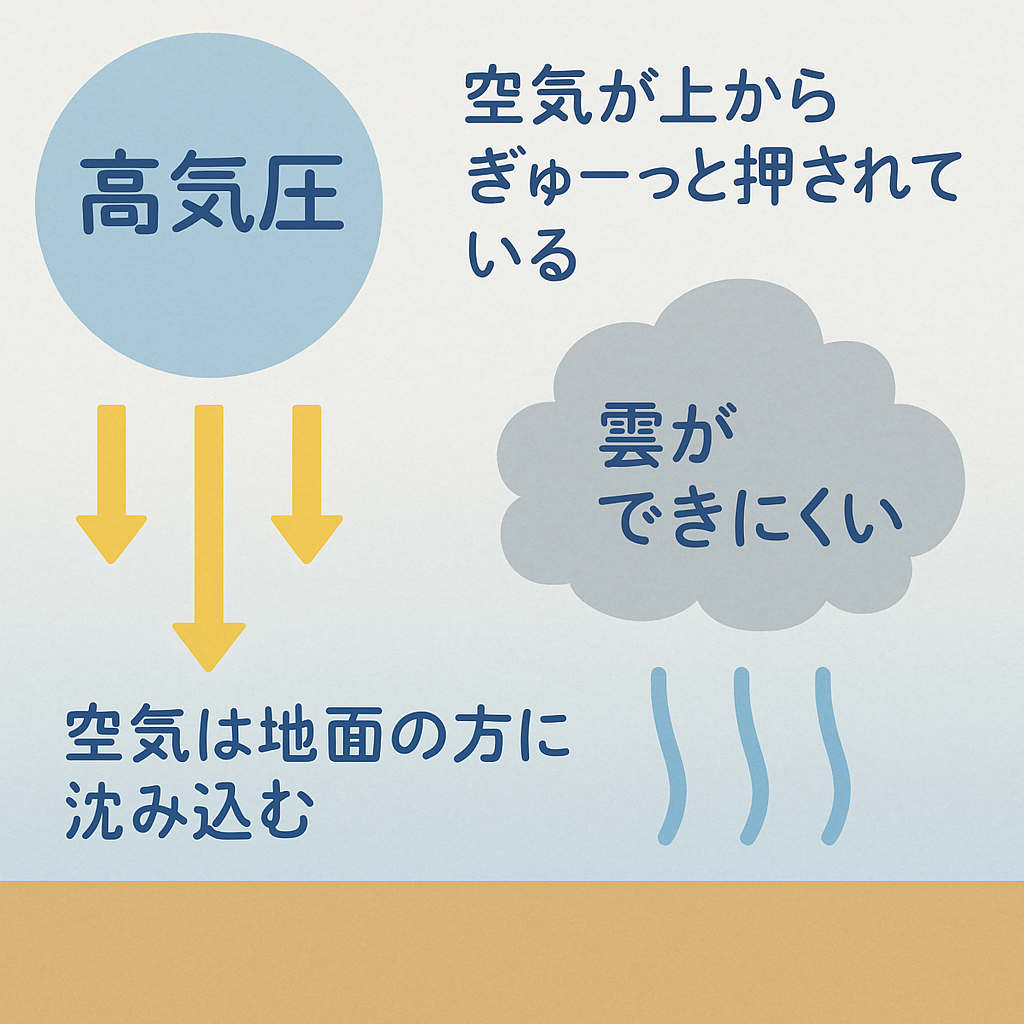

逆に高気圧は、空気が上からぎゅーっと押されてる状態。空気は地面の方に沈み込む=下降気流。

下降気流では空気が下に行くので、水蒸気を上げる力がない=雲ができにくい。

正確には、高気圧でも薄ーい雲はあることもある。でも、空気が沈むことで「雲が発達しない=雨にならない」ってわけ。

あと、「寒いと乾燥するの?」って疑問もあるよな?答えはイエス!寒い空気って、水蒸気をあまり含めない。つまり、もともと“のどカラカラ体質”なのだ。

※補足:空気が水蒸気をどれだけ含めるかは“気温”で決まる。暖かい空気は水蒸気をたっぷり抱えられるけど、寒い空気はそのキャパが極端に少ない。

なんでかって?それは、空気の分子たちが元気に動いてるかどうかがカギ。暖かい空気では分子がワイワイ元気に動いていて、そこに水蒸気の分子も混ざって入り込みやすい。でも寒くなると分子の動きが鈍くなって、すき間が減るし、すぐに水蒸気が水や氷になってしまう。つまり、「持ちたくても持てない状態」ってわけ。

そしてこの“水や氷になる”ってのがポイント。ここで言う「水」は空気中の小さな水滴、「氷」は氷の粒(氷晶)を意味していて、これらがたくさん集まると「雲」になり、さらに大きく重くなると「雨」や「雪」になるんだ。

水蒸気が液体や氷になると、空気中に存在できなくなる。要するに“空気のメンバーから脱退”ってこと。だから空気中の水分量(湿度)はどんどん減っていく。結果、寒いと空気が乾燥しやすくなるってわけだ。水蒸気が液体や氷になると、空気中に存在できなくなる。要するに“空気のメンバーから脱退”ってこと。だから空気中の水分量(湿度)はどんどん減っていく。結果、寒いと空気が乾燥しやすくなるってわけだ。

だから同じ量の水蒸気でも、寒いと「湿度が低い」状態になるってわけ。

だから冬の晴天は「寒い+乾燥してる」がセットでやってくるわけ。

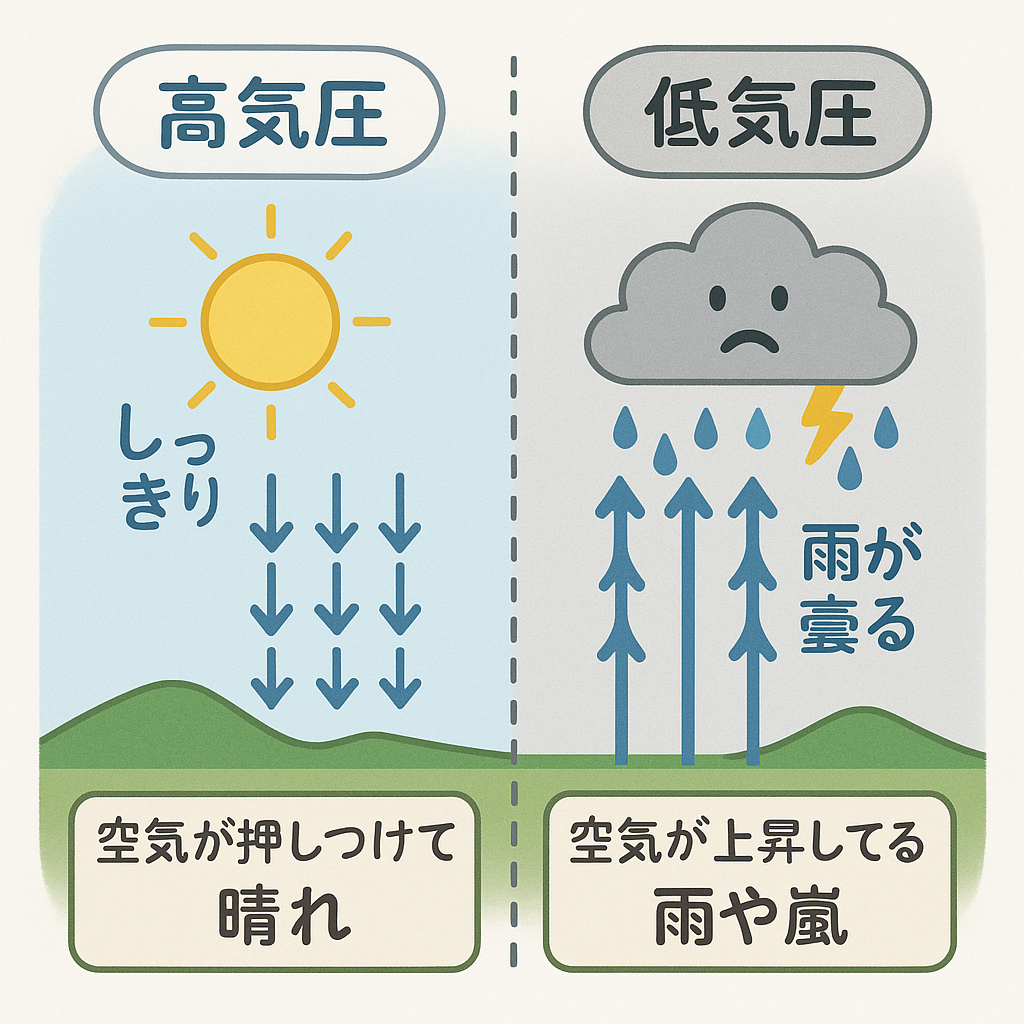

【まとめ】

- 高気圧=空気が押しつけてる=空がスッキリ=晴れ

- 低気圧=空気が上昇してる=雲ができる=雨や嵐

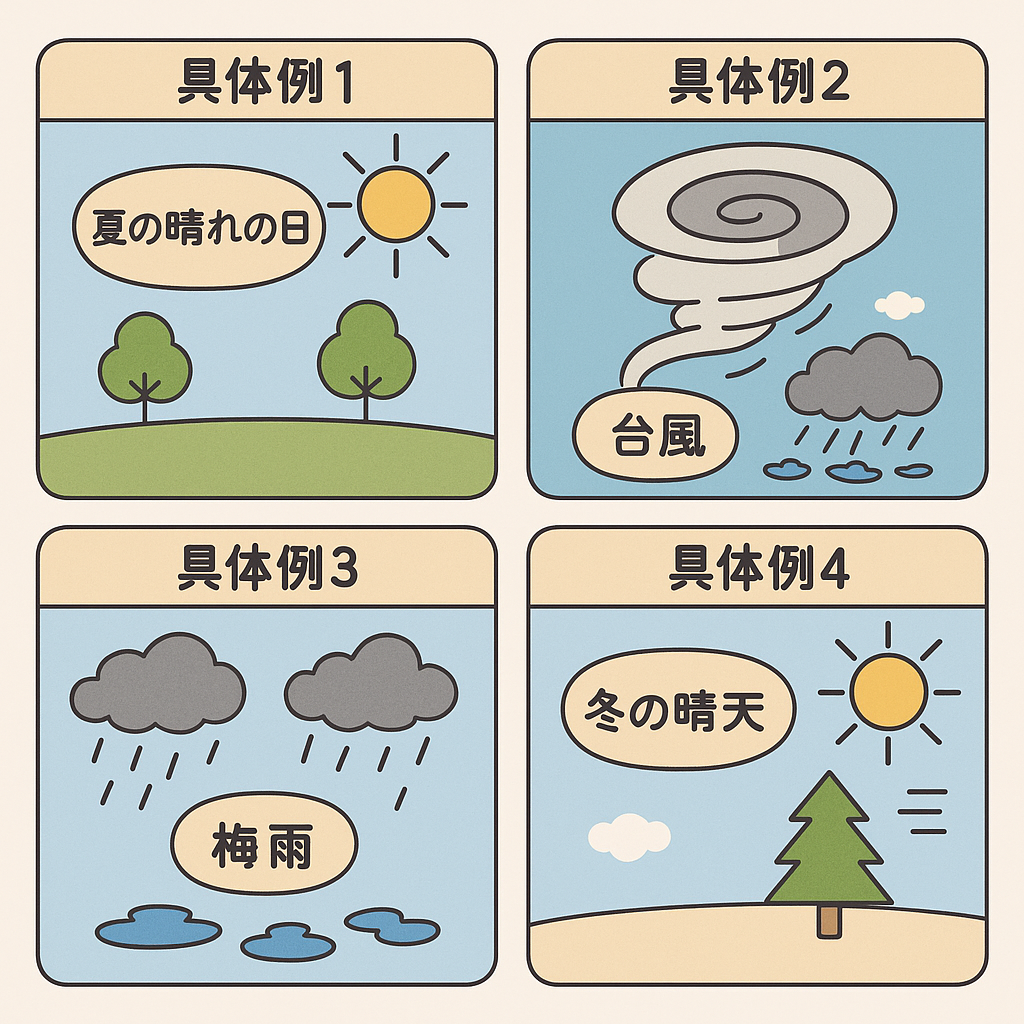

【具体例1】 ● 夏の晴れの日=日本の上に大きな高気圧がドーンと居座ってる。 → 空気を地面にギュウギュウ押しつけてるから、雲ができにくく、カラッと快晴。

【具体例2】 ● 台風=超巨大な低気圧の暴走状態。 → 空気がどんどん中心に吸い込まれて、上にガンガン上昇。上空で冷やされてモクモクの雲ができ、大量の雨をまき散らす。

【具体例3】 ● 梅雨=長期間、日本の近くに低気圧がウロウロ。 → 毎日空気が上に上がって雲が発生→ずーっと曇りや雨。

【具体例4】 ● 冬の晴天=寒いけど空気が乾燥しててスカッと晴れてる日。 → 大陸から張り出した高気圧のおかげで、空気が沈んで雲ができない。寒い空気は水蒸気を持てないから乾燥しがち。結果、青空キープ+カッサカサ。

つまり、「気圧が高い or 低い」ってだけで、どんな天気になるかある程度読める。

天気予報の「高気圧に覆われて…」「低気圧が接近中…」ってセリフ、これからはピンとくるようになるだろ?

4. 気圧と体調の謎コンボ

気圧が変わると天気だけじゃなく、人間の体調にも影響を与えるって知ってたか?

「今日はなんかダルいな…」「頭がズキズキする…」って時、それ、実は“気のせい”じゃなくて“気圧のせい”かもしれない。

● 低気圧がやってくると…

低気圧になると、外から体を押す空気の力(外圧)が弱まる。その結果、体の中にある圧力(内圧)のほうが勝ってしまい、体が“膨張ぎみ”になるんだ。まるでパッケージの中身がぷっくり膨れるポテチ袋のように、血管や関節の内側が少しずつ広がって、痛みや違和感の原因になる。

- 頭痛がする(気圧の変化で血管が広がる→神経を刺激)

- 古傷が痛む(気圧の低下で関節や筋肉が膨張する)

- めまいや吐き気(内耳のバランスセンサーが気圧差に弱い)

- やる気が出ない・眠い(副交感神経が優位になってボーッとする)

【具体例】

- 天気が悪くなる前に「頭痛薬常備!」って人、多いよな?→これ、気圧予報と連動してる。

- リウマチや関節痛持ちの人は「雨の日はつらい」とよく言う。→関節にかかる圧が変化するせい。

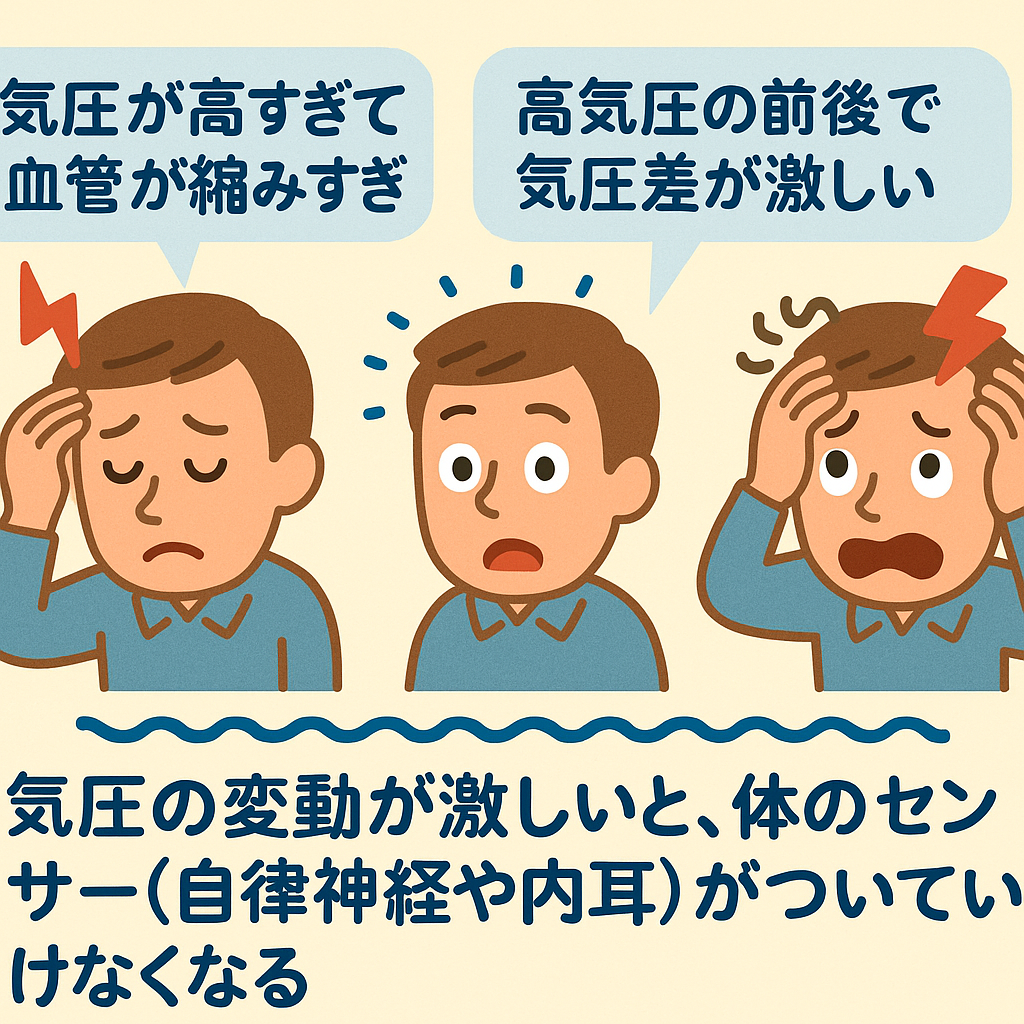

● 高気圧の日は基本調子いい!…けど例外もある

高気圧は逆に、外から体をギュッと押してくる力が強い。すると体の内圧とのバランスが変わって、体がやや“圧縮ぎみ”になる。血管がギュッと収縮することで血流が変化し、頭がボーッとしたり、違和感が出ることもある。

空が晴れて、気分も晴れやすいのが高気圧の日。でも、

- 気圧が高すぎて血管が縮みすぎ→血圧が上がって頭がボーッと

- 高気圧の前後で気圧差が激しい→自律神経がパニック

気圧の変動が激しいと、体のセンサー(自律神経や内耳)がついていけなくなる。

● 対策は?

- スマホで“気圧予報アプリ”を入れておく(頭痛ーるとか)

- 気圧が下がる前に睡眠・食事を整える

- 内耳を鍛えるために軽くジャンプしたり、耳マッサージ

- 天気が悪い日は「無理しない」が正解!

「気合いでどうにかなる」って時代じゃない。気圧のせいにして、ちゃんと対策しよう。

5. 気圧と向き合うライフハック

第三章では、高気圧と低気圧の仕組みをじっくり見たよな。

ここでは、それが実際の天気や天気予報にどう影響してくるか、“実生活あるある”ベースで見ていこう。

● 高気圧がやってくると…

- 空はピカピカ快晴!

- 洗濯物がパリッと乾く

- 夏は日差しがキツすぎて熱中症の危険大

- 冬は寒くて乾燥、インフル注意報も出がち

つまり「高気圧=空はキレイだけど油断禁物」ってやつ。

● 低気圧が近づくと…

- 雨が降る、風が強まる、空が暗くなる

- 頭痛やだるさが出る人も多数(これは第五章で解説)

- 天気予報で「低気圧が接近中」って出たら、傘の準備!

● 季節別の気圧あるある

- 春:低気圧が連発、天気の変化が激しい(洗濯ミス注意)

- 梅雨:低気圧と前線のセットで毎日どんより(傘が手放せない)

- 夏:高気圧が居座って猛暑地獄+ゲリラ豪雨(気圧の変動で一気に雷雨)

- 秋:高気圧と低気圧が交互に来る=晴れたり崩れたり

- 冬:高気圧のおかげでカラッと晴天、でも乾燥MAX

● 天気予報を気圧で読む!

- 「高気圧に覆われて…」→ 洗濯チャンス!ただし熱中症注意

- 「低気圧が接近」→ 雨&頭痛デイ。用事は前倒しで

- 「気圧の谷」→ 天気崩れやすい警戒日

気圧を知ると、ただの天気予報が“未来のイベント情報”に早変わりするぞ。

6. 締めの一言:気圧よ、お前はもう怖くない!

ここまで読んでくれた君なら、もう気圧の仕組みも、天気との関係も、体調への影響もバッチリ理解してるはず。

もう「なんかだるい…」「天気悪いからテンション下がる…」なんて無防備にはならない。

気圧ってのは、ただの空気の押し合い…されど、日常を裏でガンガン支配してる名脇役だ。

これからは、ちょっと気圧の動きにアンテナ張ってみてくれ。きっと世界の見え方が変わってくるから。

気圧よ、お前はもう怖くない!こっちは全部見抜いてるからなッ!

コメント